- 2017-12-13

- 特集_明治維新とヨーロッパ世界

- 2 comments

19世紀後半の世界帝国イギリスの動きとそれに対する日本と、その後のイギリス・日本との関係を見る

19世紀後半(明治維新の頃から日清戦争後)のヨーロッパ世界を見る。今回は、イギリスである。

(シリーズ記事)

➡明治維新とヨーロッパ世界【1】 徳川250年間の世界史と、19世紀後半の世界情勢

➡明治維新とヨーロッパ世界【2】 世界帝国イギリスと日本

➡明治維新とヨーロッパ世界【3】 ロシア・アメリカの動きと日本

➡明治維新とヨーロッパ世界【4】 ビスマルク外交とその終焉、及び日本

➡明治維新とヨーロッパ世界【5】 (まとめ)19世紀後半50年の世界と、連動していく日本

ページ目次

1.世界帝国イギリスと19世紀後半の動き

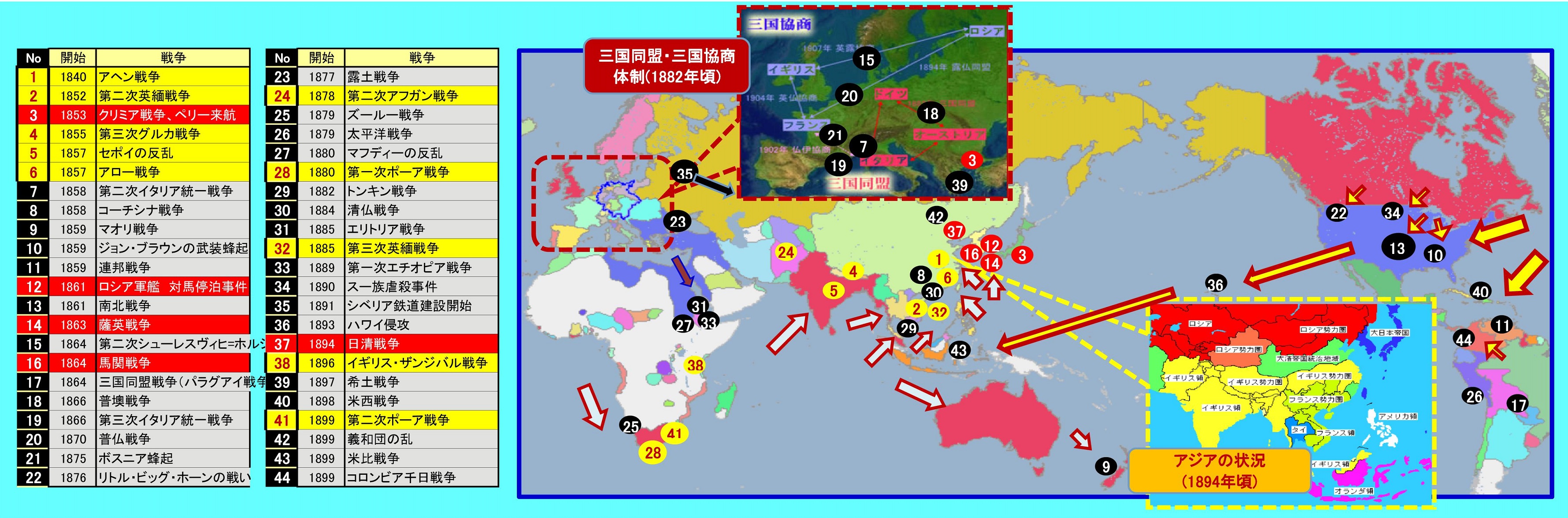

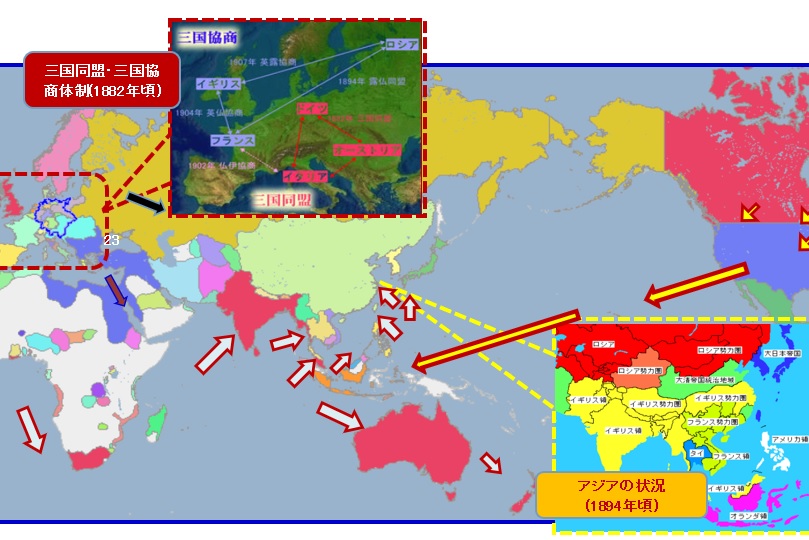

19世紀後半頃(1840年~1900年)の、戦争・紛争を時系列で追った年表と地図を見てほしい。

番号の若いものから古い。黄色の番号がイギリスに関わる戦争である。また、地図上ですでに赤いところは、イギリス植民地支配を表す。産業革命を経て、カナダ・オーストリアを植民地化し、アジア地域はインドを中心にし、他国の追随を許さない圧倒的な世界帝国であった。

17世紀後半にはアメリカ大陸に入り、オーストラリアには19世紀前半に展開している。アジアではインドが非常に重要な拠点として、1600年に東インド会社を設立している。

この頃のイギリスのアジア戦略で重要なのは、やはり、清への「アヘン戦争(1840年~1842年)」であろう。これを足掛かりに、清への侵略を進める。清は、この頃大きな版図を持っていたと思われていたが、その実効支配はほとんど及んでいなかった。そのため、イギリスのみならず他のヨーロッパ列強も、どんどん進出が始まってくるのである。19世紀前半でのイギリスのアジア侵略等についての詳細は、「➡江戸時代から見た世界史④~世界帝国イギリスと清と日本~」 を参考にしてほしい。今回は、19世紀後半について記述する。

2.ヴィクトリア女王とパーマストン子爵

ページ目次 [ 開く ]

19世紀後半のイギリスは、ヴィクトリア女王の時代(1837年~1901年)とぴたり当てはまる。そのため、このイギリスの全盛期は「ヴィクトリア朝」とも呼ばれ、政治・経済・軍事・文化、あらゆるものが「ヴィクトリア朝の~」と形容されるようである。

ヴィクトリア女王の下、イギリスの首相は何代も変わっているが、最も影響力のあったのは「パーマストン子爵」で、この頃のイギリスを象徴する政治家である。1831年~65年の間、10年間を除き首相あるいは外相として、イギリスの外交を推進した。

パーマストンの言葉として、「国家には永遠の友も同盟国もない。あるのは永遠の国益だけだ」とし、とにかく、イギリスの国益のみを追求し続けた。政治姿勢は、ヨーロッパ列強とは勢力均衡を図りながら、東欧やアジアの専制国家に対しては開国と自由貿易を要求するものであった。まさに最強のイギリスを象徴する政治姿勢で、インド支配やアヘン戦争など、力を背景にした支配は苛烈であった。決してアジアに対してだけではない。当時の新興国とはいえ、アメリカに対し言葉の一括で押さえつけたという外交手腕を持つ。

まさに日本の明治維新の頃はパーマストンの外交時代であり、最強のイギリスとのギリギリの中で、後述する「薩英戦争」、「馬関戦争」は起こっているのである。

3.イギリスのアジア支配の展開(インド・清)

ページ目次 [ 開く ]

イギリスのアジア展開について、さらに詳細に見てみる。まずは、添付の地図を見てほしい。

地図のとおり、順序としては、インド → 清 → 日本 の順序で進んでいる。

インド

イギリスのアジア展開の明確な起点は、インドである。

1600年から「東インド会社」を設立し、その支配を強めていた。「産業革命」が起こると更にインドの重要性が増し、インドで生産したものをイギリスが加工する形となり、富の移転が急速に進む。結果、インドは深刻な貧困に陥るのみならず、手工業的な綿布製品の生産体制は破壊され、社会そのものに深刻な影響を与えていた。

その結果として「セポイの乱」として言われるインドの大反乱(1858年)がおきる。なお今では「セポイの乱」ではなく「インド大反乱」と言われる。これに対しイギリスは圧倒的な武力により制圧し、完全に旧ムガル帝国はここで滅び、イギリスが完全に直接統治を行う「インド帝国」が成立する。国王は、ヴィクトリア女王である。

清

清への侵略の方式も基本的には貿易からである。悪名高いアヘンの売りつけから始まり、それを取り締まった清に対して、賠償を突き付けそれを足掛かりに武力で迫るという、いつもの悪辣の手段であった。

誰が見てもイギリスの横暴としか映らないが、それが実態であった。そして、清は地図上での版図は広いが、歴史的にみてもその統治が徹底したことはなく、全く当事者能力に欠けていた。それを見たイギリス以外の列強も、こぞってその利権を取りに来たのである。清の統治地域も大きく乱れ、清という政府そのものは、北京周辺以外は、あってなしのごときであった、といっていい。

ただ、イギリスの当時の議会を記述すると、アヘンはイギリス国内でも有害なものであるという認識はあった。しかし、イギリス政府と東インド会社がインドのベンガル地方で大々的にアヘンを栽培し、それをを中国に輸出していることは公にされていなかったので、議員や市民はその実態を知らなかった。

清朝がアヘンを没収して消却したことに対し、それは非人道的な密輸品であったにもかかわらず、イギリス政府と商人は自分たちの「財産」に対する侵害であるから、正当に賠償を請求することが出来ると主張した。

しかし、政府が開戦に踏み切り海軍を派遣する段になって、軍隊派遣は議会の承認を必要とするので、初めて問題が表面化した。議員の中には有害なアヘンを中国に密輸することは人道上問題であるとして軍隊派遣に反対論が広がった。反対論も活発であったので紛糾したが、採決の結果、賛成271、反対262のわずか9票差で、軍隊派遣が可決されたのだった。

現在でも本当に思うが、正しい情報が提供されない状態で意思決定が行われている。それが戦時中ともなると、選挙に基づく議会があろうが、何万・何十万・何百万のもの命が奪われるような決断がなされてしまう。逆に「正しい情報」が出ない(出さない)ために起こる、と考えた方がいいように思う。

現在も「情報」というものに対する疑いを常に持つことが、「正しい判断」のために必要不可欠であると、歴史を見ても思う。独裁国家のように最初から「正しい判断」をする気がない政権には、情報そのものが何の意味も持たないどころか、それを用いて世論を形成する道具とする。今の中国共産党しかり、過去のロシア革命時及びソ連時代のレーニン・スターリンの手法しかり、また、アメリカのルーズベルト政権しかりである。

4.日本の2つの「藩」との衝突 ~薩英戦争(薩摩藩)と馬関戦争(長州藩)~

ページ目次 [ 開く ]

そして日本である。日本とイギリスの直接的な衝突は、2回ある。1回目は1863年、薩摩藩 対 イギリスの「薩英戦争」、2回目は1864年の長州 対 イギリス・フランス・オランダ・アメリカに対して行った、「馬関戦争(下関戦争を含む)」である。

その内容に触れる前に記述したい。

このようにイギリスの世界戦略の流れを見てきた後で、インド・清の状況という時間的経緯も含めて考えた時に、日本も同様の目に合う必然性の方が高かった。そんな中で政府ですらなく、まず薩摩藩が、そして長州藩が、イギリス相手に戦争したことを考えると、ゾッとする。しかも相手は、最強の政治家・外交家であるパーマストン子爵時代の、文字通り最強のイギリスである。

しかも、単なる受け身の衝突ではなく、どちらの藩もそれぞれの事情で戦略的に動いた。そしてその後の明治維新の積み重ねが、後の日露戦争の最大の勝利要因たる「日英同盟」につながっていったことを考えると、この二つの戦争のもつ意味は、計り知れないものといえる。まだ若かった先人たちの偉業に、感服し誇りに思う、象徴的な戦争である。

① 薩英戦争と、その後のイギリス

今回は世界史がテーマなので、ここでは薩英戦争の概要のみと、イギリスへの影響のみに着目し限定して記述する。どれほど薩摩の志士が動き、日本人の気概をみせていたか、書きたいことは山ほどあるが・・・。

薩英戦争は、まず生麦事件(1862年)に端を発する。薩摩藩主島津久光の大名行列にイギリス商人が入ってしまい、結果的に死んだ事件である。当時は不平等条約により治外法権があったため、イギリス側にとってはとんでもないこととなり、犯人の差出を要求した。幕府は先に賠償金を払っている。

犯人の逮捕と処罰、賠償金を求めたイギリスに対し、薩摩藩の返答は「生麦事件に責任なし」だった。かなり挑戦的な対応だったが、怒ったイギリスも薩摩の船を拿捕するという行為に出た。これもまた、過剰ともいえる対応である。

結果、1863年に鹿児島湾にて砲撃が始まり、薩英戦争となった。結論から言えば、両者痛み分けの形で戦争は終了している。しかし、人的被害はむしろイギリスに多く、薩摩藩は周到に砲弾の計算等を行い、訓練・避難をしていた。

そして講和のテーブルに着いたとき、薩摩藩は賠償金を払うと申し出たため、イギリスは驚いたが、これで負けたわけではないという体面がついたため喜んだという。ただし、犯人については「逃亡中」(もちろん嘘である)として罰することすらしなかった。薩摩藩では賠償を払ったことに批判もあったそうだが、これ以上イギリスを刺激することを避けたかった本音があった。

ここで、イギリス側からすれば、少し圧力をかければ、いつも謝罪で頭を下げて金を払って問題を処理しようとする江戸幕府よりも、筋を通してギリギリの交渉をしてくる薩摩藩を好意的にみた。この戦争の講和を機に、薩摩藩と英国は接近することになったのである。

このとき薩摩を指揮したのが、まだ30代の若かりし大久保利通と言われる。また、この薩英戦争には、その後の日露戦争の英雄や大臣として国を引っ張って行く、山本権兵衛、東郷平八郎、大山巌、その他が、国の一大事と従軍している。彼らも、10代・20代という若さであった。ここで、イギリスという世界帝国を体感した。薩摩はこれからイギリスと接近することになるが、日英戦争の意義は日本にとっても、非常に大きかったと言える。

ニューヨーク・タイムズ紙は『この戦争によって西洋人が学ぶべきことは、日本を侮るべきではないということだ。彼らは勇敢であり西欧式の武器や戦術にも予想外に長けていて、降伏させるのは難しい。英国は増援を送ったにもかかわらず、日本軍の勇猛さをくじくことはできなかった』とし、さらに、『西欧が戦争によって日本に汚い条約に従わせようとするのはうまくいかないだろう』とも評している。

本国のイギリス議会や国際世論は、戦闘が始まる以前にイギリス側が幕府から多額の賠償金を得ているうえに、鹿児島城下の民家への艦砲射撃は必要以上の攻撃であったとして、キューパー提督を非難している。

② 馬関戦争とその後のイギリス

馬関戦争もその原因から説明しないと解らない。また、ここでも、できるだけイギリスや諸外国に関する動きに限って記述する。書きたいことは山ほどあるが・・・。

馬関戦争は呼び方としては総称として使われる場合もある。戦争自体は、1864年に長州藩が4国連合艦隊(イギリス・フランス・オランダ・アメリカ)に砲撃され、長州海軍が壊滅的打撃を受けたものである。壊滅的と言っても、長州海軍はもともと貧弱ではあったが・・・。

なぜ、4国連合が砲撃したかと言えば、その前年の1863年、先の薩英戦争と同じ年に、長州軍が「攘夷の実行」として、外国船を砲撃したからである(下関事件)。

4国連合にとっては、あまりに当たり前と言える報復攻撃をしたといえる。ただ、この頃の長州藩にとっては事情があった。ここでは詳細は割愛するが、幕府の動きの遅さに業を煮やした長州の一部の急進派の行動であった。長州の中でも割れていたが、外国船に砲撃するという行為の結果、長州藩は大騒ぎとなった。そして、報復を受けて、完全な敗北となったのである。

ここでも重要なのは、その後の交渉と展開である。

4国連合との交渉には、そもそも砲撃に反対していた伊藤博文が藩の危機と急きょ留学先から戻っていて、日本側の通訳として参加した。そして長州藩は講和使節として、高杉晋作を抜擢した。高杉はこの時、脱藩の罪で牢につながれていたが、急遽任じられたのは優柔不断の藩主にその力はなく、高杉に頼るしかなかったためである。 高杉は家老・宍戸備前の養子、刑馬(ぎょうま)と名前を変えて身分を偽り、連合軍の旗艦ユーリアラス号でイギリスのキューパー司令官との談判に臨んだ。その姿は終始傲然とした姿勢を崩さず、その様子をイギリス人通訳アーネスト・サトウは、「魔王」のようだと評した。

最初の交渉では、藩主が出てこないため連合国側は不満であったらしく、48時間の休戦を決めただけで終わる。にもかかわらず、2回目の交渉の前に高杉は姿をくらました。自分の代役として臨む家老では埒は明かないと連合国側が認識するだろう、と狙ったともいわれる。実際、3回目の交渉の席に高杉が臨むと、連合国側は「藩主を出せ」と要求するが高杉が「藩主は蟄居中である」と応えると、あっさり引き下がった。

交渉では連合国側は、馬関海峡の外国船の通行の自由等及び賠償金として300万ドルの支払いを求めた。 高杉は基本的には認めるが、ただし支払うのは長州藩ではなく、長州藩に攘夷を命じた幕府の義務なので幕府に請求せよとして、相手に認めさせた。

なお、イギリスのキューパー提督は、重ねて彦島の租借を申し込んだといわれる。これを認めると、そこから国の割譲が始まるイギリスのいつもの流れとなる非常に危険な要求で、これに関しては断固拒否したという。この時、高杉晋作はわざと「古事記」を読んで、通訳できない伊藤博文を置いたまま、日本の伝統の重さを気迫をこめて伝えたといわれている。

イギリスを含め列強側にこのような交渉を見せつけたことは、非常に重要であった。実際、この交渉は単なる一つの藩の交渉ではなく、国際的な約束として履行されている。

その後、この一連の戦争をきっかけに、長州藩自体が藩政改革に進まざるを得なくなっていく。そして、この年の冬に高杉晋作が行ったのが「これよりは長州男児の肝っ玉をお目にかけ申す」と言って始めた、一世一代の大ばくちといえる「功山寺決起(こうざんじけっき)」である。それが成功すると、長州藩は大きく変わり、のちの「薩長同盟」そして、明治維新そのものを方向付けるのである。

高杉晋作は、この時24歳。そして、その4年後に結核で亡くなる。明治維新では、その他にも大勢の志士が若くして亡くなっているが、やはり早すぎる死であると思わざるを得ない。

日本自体の記述が長くなってしまったが、当時の交渉状況は見えたと思う。幕府の機能が完全に低下する中、薩摩藩・長州藩が軍事力では劣っていても、独自の交渉を見せて、交渉自体は国際法に基づいて実施した。明らかに賠償額等は不当であったようだが、ヨーロッパ列強の中でも最強のイギリスと戦い、そして毅然と交渉を行いその存在を認めさせたことは、日本がアジアで唯一独立足り得た大きな原動力となった。

5.スエズ運河の買収とアフガン戦争

ページ目次 [ 開く ]

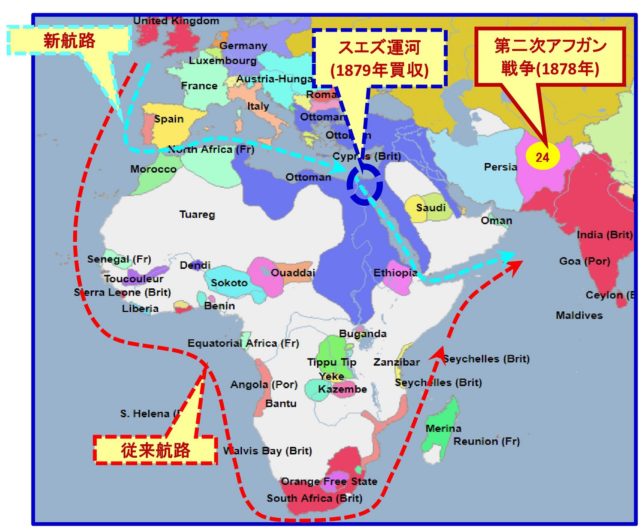

このようにして、イギリスは、着々とその世界戦略を広げていく。この頃、もう一つイギリスの優位を決定づけるものを手に入れる。1875年の「スエズ運河」の買収である。地図を見てほしい。

地図の通り、エジプトに建設中であった運河「スエズ運河」の開通は、ヨーロッパ諸国にとって、アジアに対する航路が劇的に短縮する大変革であった。その短縮による、石炭の量、乗組員の食料、その他考えただけでも、その影響は計り知れない。そのスエズ運河を、イギリスがエジプトから買収したのである。

もともとスエズ運河は、フランスの実業家がエジプトの許可を得て両国の出資の下、1869年に完成したが、6年後の1875年に財政難に陥ったエジプト政府はその持ち株の売却を図った。知らせを聞いた当時のイギリス首相ディズレーリは、フランスに先んじてスエズ運河の株を買収を決断、ロスチャイルド財閥の資金提供を受け、44%の株式を手に入れた。議会の承諾を受けない独断であったが、イギリスにとっての優位を更に固める結果となった。

ベンジャミン・ディズレーリは、ユダヤ人でありながら上り詰めた人である。結果的にユダヤ人の人脈により、同じユダヤ系のロスチャイルド家の情報網を通じて買収劇が成功した。ギリギリの状況だったようで、エジプトが財政難でスエズ運河を売りに出しているという情報がフランスに知られる前に決断する必要に迫られた。

時間がない中確たる資金がなく、ロスチャイルドに抵当物件を迫られて「イギリス政府であります!」と答えたという。こうしてロスチャイルド家は大英帝国を担保として資金を融資し、イギリスは一夜にしてフランスを押しのけてスエズ運河の筆頭株主となり、それは以後のイギリスの生命線となった。

また、地図にある「第二次アフガン戦争」は、イギリスがアフガニスタンを保護国化した戦争である。これは、ロシアの南下を抑えるためが大きく、イギリスの世界覇権は、他の列強とのせめぎあいでもあった。当然、ここでもスエズ運河の買収は、大きな意味を持っていた。

6.19世紀後半のイギリス植民地支配と日英同盟

ページ目次 [ 開く ]

駆け足で、1840年頃から日清戦争の後の1900年までを見た。イギリスは最強のほしいままに各地を植民地化している。まさに「帝国主義」と言われる行動で、議会があっても帝国主義という物の動きは基本的に変わらない。

しかしその中でも、国際法というものは形作られており、国として機能すればそれなりの対応となっている。そこで、日本の取った対応は、他のアジアとは当初から異なっており、それは列強にとっては認識を改めることとなっただろう。

そしてイギリスと日本は、後述する1894年の日清戦争を経たのちの1902年に結ばれる、「日英同盟」に至る。「孤高の一国主義」を貫いていたイギリスをして、アジアの日本と同盟に至ることになったのは、日本という国を認めたのみならず、その世界戦略の仲間として利用すべきと判断できるほどの大国であったことを認識したことを象徴している。

しかし、単なる「大国」という理由だけで、同盟はしない。明確な意図がある。それが、次回から触れる「ロシア」である。海洋国家イギリスにとって、5大国の中の対抗馬「ロシア」に対する抑え込みは、非常に重要であった。そしてそれは当然、日本にとっても利害は一致していた。

次回は、そのロシアと、まさに開国のきっかけと言われるペリーを派遣したアメリカについて記述する。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

高杉晋作が古事記を読み上げた場所に居たかった。

日本のこと、もっともっと誇りに思っていいんだ!と最近思えるようになってきた◎ありがとう。

伊藤博文がその場にいて唖然とした、と言われているけどね。

先人達の知恵と豪胆さには、感嘆するばかり。ほんと、歴史には学ぶことは多いね。

高杉晋作の話は、またいずれ詳しく。