- 2019-1-19

- 特集_明治を見る!

- 2 comments

明治時代【3】明治時代の後半①:日清戦争・日露戦争の時代を見る。

明治のシリーズの第三弾である。大日本帝国憲法の成立後を明治時代の後半とした。その前半である。二つの対外戦争の日清戦争と日露戦争について、その経緯と歴史の流れを中心にまとめた。是非ご覧を。

(シリーズ記事)

➡明治を見る!【1】明治と大正と昭和のつながり

➡明治を見る!【2】明治前半:大日本帝国憲法成立まで

➡明治を見る!【3】明治後半①:日清・日露戦争

➡明治を見る!【4】明治後半②:日露戦争後の世界と韓国併合と明治の終わり

➡明治を見る!【5】明治時代の世界情勢

➡明治を見る!【6】明治の首相の覚え方

ページ目次

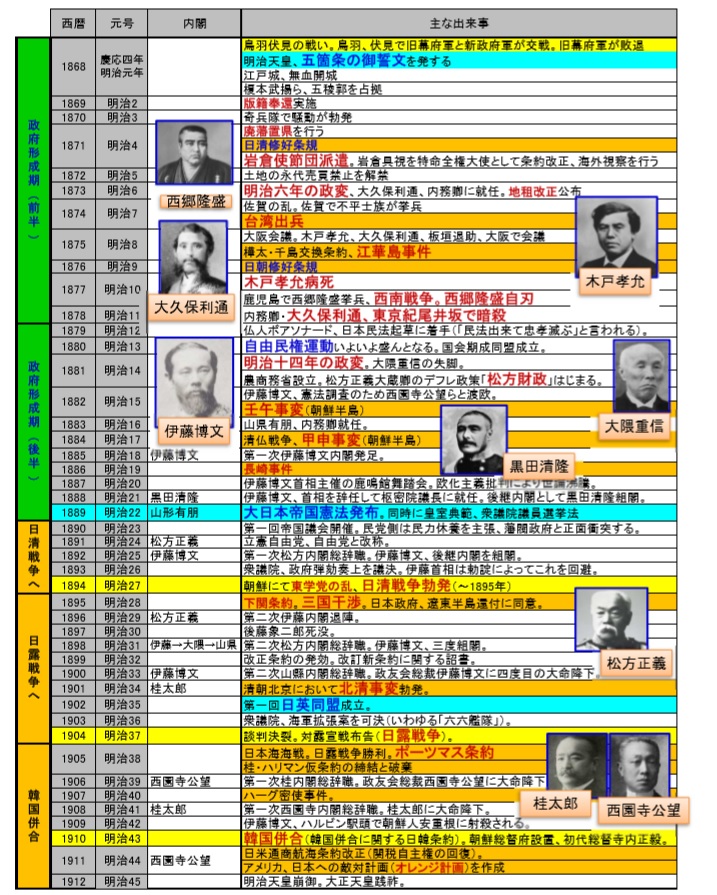

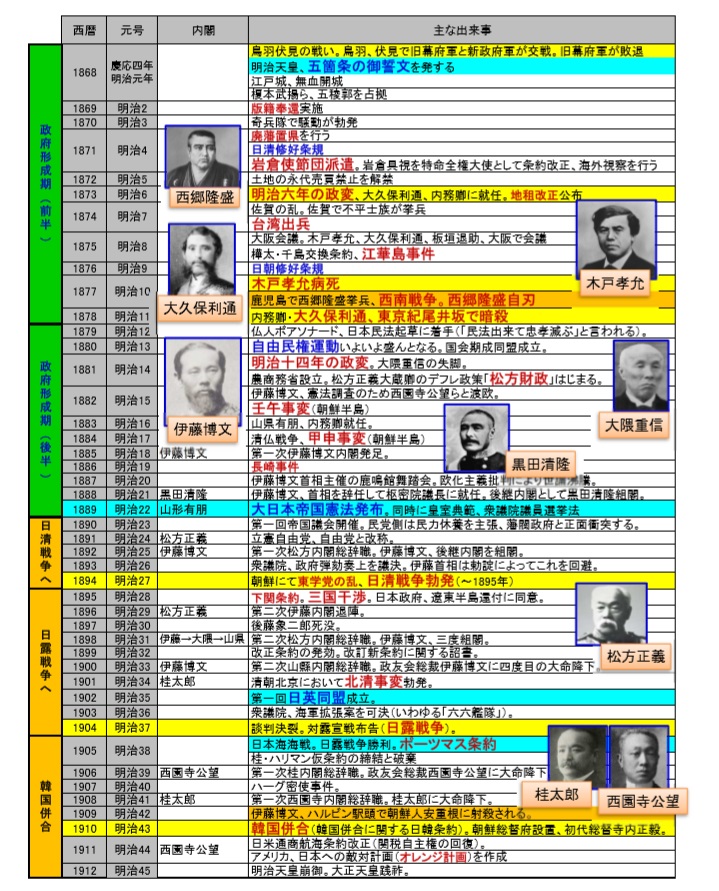

1.明治時代45年間の区分

明治時代は、一つの出来事の「前」と「後」とで大きく二つに分類できる。その出来事とは、「大日本帝国憲法の成立」である、明治22年(1889年)施行でありちょうど明治の真ん中の時期である。また、単なる時期だけでなく、憲法制定は非常に多なきっかけであり、政治的にも軍事的にもその前後では大きく動きが変わってくる。

明治期の年表とその区分を示した表を下記に表示する。

大日本帝国憲法制定の前の時期を「政府形成期」とする。

また、憲法制定後の時期は、大きく3つに分けられる。それはそのまま海外とのかかわりの中の大きな出来事である。

① 日清戦争(明治27年:1894年)までの時期

② 日露戦争(明治37年:1904年)までの時期

③ 韓国併合(明治43年:1910年)とその後

これらの分類に従い記述していきたい。今回は上記の①、②の時代についてまとめてみた。

2.緊張していく清・朝鮮との関係

ページ目次 [ 開く ]

(1) 明治政府の「国境画策」

明治の初期から維新政府は国境の画策を急ぎ進めた。これをはっきりして初めて国防が成り立つという観点は、開国間もない日本であってもすでにその意識を持っていた。

そこで、矢継ぎ早に進めている。

② 「宮古島虐殺事件」を利用した「台湾出兵」(明治7年:1874年)

③ ロシアとの国境交渉「千島・樺太交換条約」(明治8年:1875年)

④ アメリカ・イギリスと調整し「小笠原諸島領有宣言」(明治9年:1976年)

⑤ 江華島事件に伴って朝鮮の開国を迫った「日朝修好条規」(明治9年:1976年)

年号を見てもらえれば、如何に明治政府が国境を定めることに腐心していたことがわかる。台湾出兵や江華島事件など、かなり強引な手法も含めてだが、とにかく近代国家設立のため、非常にタフな交渉を実施してきた。

(2) 清と朝鮮の状況

ページ目次 [ 開く ]

先に述べたとおり、日本は国境画策を進めた。となると、当然衝突するのは隣国になることは明白である。ロシアとは、榎本武揚が首尾良く条約をまとめた。

しかし、当然ではあるがここから隣国との軋轢が生まれる。もともと、アジア地域では「空白地帯」について国境という概念がなかった。どちらも「空白地」としていたが、近代国家の建設において国境を画定することが必要とされた。

当然衝突するのは、日本から見た西の大国、「清」であった。とはいえ清はアヘン戦争を経たのもあり、国として相当弱体化していた。交渉の李鴻章(りこうしょう)は歴戦の勇将と言われたが、清という国としての力は大きく落ちていた。

朝鮮半島については、もともとまともな軍もなく「李氏朝鮮」という王族といわれる支配層はいたが、あくまで「華夷思想(かいしそう)」に基づき大陸の政権(China(中国))に従う一地方、という位置づけに近かった。清の属国であった。およそ国の体を為していなかったというのが実情に近い。

という中で、明治政府が国境を策定していくことに対して、それぞれの反応を示す。ただ、清はあくまで大国であり国力は圧倒的に清が有利というのが、欧米の認識であり、日本側もそのように認識していた。

(3) 日清修好条規と日朝修好条規

ページ目次 [ 開く ]

このあたりは、年表を見ながら把握すると理解が深まるので、年表をご参考いただきたい。

その中で、日本は隣国と条約を交わして連携しようとした。連携が出来なければ武力を用いることも考慮に入れながらであり実際にそうした場面もあるが、明治政府が対外戦争を求めていた、という認識は誤りと思う。

日本国内ですらままならない状態の中で進めていた「国境画定」は、とにかく国としての国防を確立する前提として、まずは確定しないといけない、という明治志士らしい方針に基づくものであった。

そして結んだのが、清との条約が「日清修好条規(明治4年:1871年)」、朝鮮との条約が「日朝修好条規(明治9年:1876年)」である。

先に結ばれた日清修好条規は日本にとっても初めての対等条約であった。清の交渉を行った李鴻章(りこうしょう)と交渉を進め、両者問題なく結ばれた。

問題は日朝修好条規である。清と結んだ5年後であることを見ても、その苦労が見える。日朝修好条規はかなり強引な手法も用いている。朝鮮の王朝の李氏朝鮮のトップである大院君(だいいんくん)は鎖国を望んでいた。一方で日本側はこのままでは列強(特にロシア)の支配になることを危惧した。朝鮮を欧米列強(ロシア)が取れば、当時の状況から考えれば必ず日本は植民地となることは明白だった。

こうした認識の差が両者の姿勢に如実に出ている。朝鮮に周りの国のことを考える余裕などなかったが、日本は世界情勢を見ていたのである。

そして、日本が起こした「江華島事件(明治8年:1875年)」により朝鮮が日本の挑発に乗り、その結果として「日朝修好条規」が結ばれている。

ただし、この「日朝修好条規」が一方的な不平等条約のように理解されているのは、全くの間違いである。第一条に「朝鮮は自主の国であり、日本と平等の権利を有する国家と認める。」としている。朝鮮という一地方を初めて「国」として位置づけた条約なのである。清の属国であった朝鮮を独立国として近代化しないといけないという、日本の意思に基づいている。

3.日清戦争への道とその結果

ページ目次 [ 開く ]

(1) 日清戦争の背景

まずもって「日清戦争」に対して確認しておかないといけないことが二つある。

ことである。

更に付け加えれば、長崎事件(明治19年:1886年)等により清はかなり挑発していた。それに乗らざるを得ない形での日清戦争であった。政府はまだまだ帝国憲法が出来たばかりの危ない状態で、戦争には乗り気ではなかった。

明治19年(1886年)8月1日、清国海軍の北洋艦隊のうち定遠、鎮遠、済遠、威遠の四隻の軍艦が長崎港に入港した。

8月13日、500人からなる清国水兵が勝手に上陸を開始。遊廓で登楼の順番をめぐる行き違いから、備品を壊したり暴行を働くなどのトラブルが起こり、長崎市内をのし回り、商店に押し入って金品を強奪。泥酔の上、市内で暴れまわり婦女子を追いかけまわすなど乱暴狼藉の限りを尽くす。長崎県警察部の警察官が鎮圧に向かった。そして警察官と清国水兵が双方抜刀して市街戦に発展、これを契機に不穏な空気が漲るようになった。

その次の日も、清側が約束を破った結果から暴動に発展。それぞれ死傷者を出す(清国人士官1人死亡、3名負傷。清国人水兵3名死亡、50人余りが負傷。日本人側も警部3名負傷、巡査2名が死亡、16名が負傷。日本人住民も十数名が負傷)という大事件となった。

日本は清とは「日清修好条規」、朝鮮とは「日朝修好条規」を結んでいた。これにより、両国と連携し列強に対するアジアの発展を図った。しかし朝鮮での内乱(壬午(じんご)事変、甲申(こうしん)事変、東学党の乱)をきっかけに、これが見事に破られていくのである。それが看過し得ないところまできて戦争となった。細かいところは割愛するが、この戦争の構図は、朝鮮半島の不安定な状態が、清と日本という国を引き出した、というものだった。

そうした状況の中、日本の世論はむしろ清に対する弱腰外交という論調であり、戦争に踏み切ることはせざるを得ないところまで来ていた。

(2) 日清戦争の勃発と結果

ページ目次 [ 開く ]

このような状況の中で勃発した日清戦争であったが、結果から言えば日本の圧勝だった。清側は国力では上回っていたが、軍や将軍が国のために戦うことがなく、次々と敗走していった。陸でも海でもである。

この結果には欧米が驚いた。まさか日本が勝つということはないと見ていた。そして、日本に対する見方を変え始めていく。戦争が日本の圧勝で終わった後の条約(下関条約)により、第一条は「清国は朝鮮の独立を認める事」であった。また、第二条により領土として遼東半島や台湾の日本の帰属を認めさせた。日本は国境画策において優位に立った。

(3) その後の三国干渉

ページ目次 [ 開く ]

しかし、その後欧米からの干渉が入る。いわゆる「三国干渉」である。アジアと何も関係ないともいえるヨーロッパの大国も入り、ロシア・フランス・ドイツの三国から、下関条約のわずか6日後にまさに「干渉」された。

その中で最も大きいのが、遼東半島の清への返還である。これに対し日本側の世論は沸騰した。しかし、ロシア・ドイツ・フランスのどの国も1ヶ国でも相手にならないのに、3ヶ国もの列強から迫られれば日本としては飲むしかなかった。

これをもって日本の世論は激しく反発した。特にロシアに対して「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」というスローガンと共に「この恨みを忘れない」という気持ちをもって、ロシアとの感情的な衝突の芽が育っていく。

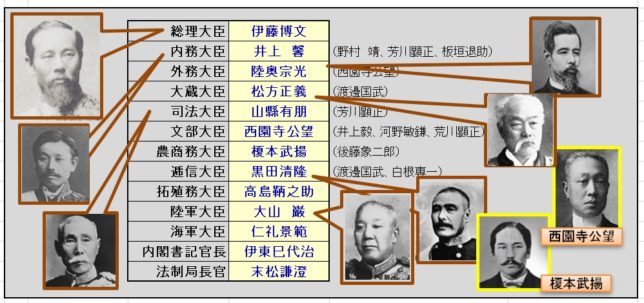

(4) 当時の「第二次伊藤内閣」の顔ぶれ

ページ目次 [ 開く ]

当時の伊藤内閣は、「第二次伊藤内閣」でそうそうたるメンバーであった。明治維新の志士を「元勲(げんくん)」というが「元勲内閣」とも言われ、総理大臣をやれるメンバーが何人もいるほどの重厚な内閣であった。しかし、まったく簡単な運営ではなかった。

一方、憲法成立後間もない議会では、相変わらず耳のいいことしか言わない野党に四苦八苦していた。野党は国民受けのいいことばかりの主張で、現実味のない主張を続けていた。「戦争はやれ、ただし金は出すな(減税しろ)」、といった主張が主だった。憲法上でも予算に対して強い権限を持つ衆議院では野党が上であったのである。憲法発布後間もない頃であり議会を停止などすれば、憲法無視となる。それだけは避けなければと伊藤博文を中心に踏みとどまりながら戦争を遂行していったのである。ものすごい苦労であったことは当時の議会のやりとりなどを見ても、みえてくる。なんとか議会を守りつつ、戦争を進め、なんとか勝利を収めたのである。

4.超大国ロシアの動きと世界を震撼させた日露戦争の勝利

ページ目次 [ 開く ]

(1) ロシアの状況とシベリア鉄道

ペリー来航の年の1853年に、ヨーロッパではクリミア戦争が起こっていた。ここでは詳細は割愛するが、基本的には、念願である南への進出を目指すロシアとトルコとの戦争であったが、他のヨーロッパ諸国がロシアの伸長するのを止めるべく参戦した。特に、イギリスの参戦が大きく影響し、ロシアはここで破れ、結果、ロシアのいわゆる「南下政策」はここで大きく挫折する。ただし、それで止まるロシアではない。

クリミア戦争で敗れたロシアは、自国の産業力の弱さを思い知る。当時のロシアは最後の帝政となるロマノフ朝のニコライ2世が統治。野心的なニコライ2世はクリミア戦争後に国力の増大に腐心した。そして地政学的にアジアにとって大きかったのが「シベリア鉄道」の建設である。

シベリア鉄道の建設は1891年に開始され、1905年に完成している。これはロシア国内の鉄道と言えど、その目的は明らかで、ロシアの物流を一気に進め、軍事戦略上非常に重要なものとなる。東アジアの侵略において、実際に日露戦争では人の移動・物流の要となり、ロシアの東アジア展開に大きく寄与するものだった。

このシベリア鉄道の完成こそが、日本の首脳陣を恐怖させたものであった。当時の物流の革新は当然軍事に直結する。ロシアがどういう相手か、日本のトップは熟知していた。シベリア鉄道は日本のみならず、東アジアの勢力図を劇的に変更する力を持った鉄道だった。

(2) 日露戦争に至る直接原因となる「北清事変(義和団の乱)」

ページ目次 [ 開く ]

その中で大きな事件が起こった。日清戦争から6年後の明治33年(1900年)に清において起こった北清(ほくしん)事変である。いわゆる義和団事件と呼ばれるものである。

これは、China(中国)で起こった反キリスト教、排外主義の民衆蜂起である。本来は清が取り締まるべきなのだが、あろうことか清朝がそれに同調して列強に宣戦布告した。これに対し、英米仏露日などが8ヵ国連合軍を組み、動乱は敗れた。それにより列強の帝国主義的中国分割が進んだ。

このときの日本の対応は見事だった。「8ヶ国連合」といっても思惑はそれぞれであり、治安維持など真面目に考えている国はゼロであった。その中で、日本は非常に整然と対応し、欧米列強に日本という国を大きく印象づけたのである。

下記は、過去の記事のコピーだが、是非見てほしい。

【—————————————過去記事より】

1900年に起こった義和団事件で、義和団や清が、占領する各国公使館を襲撃した。その時に、治安の指示を与えられ、わずか数十人でその任にあたった、柴五郎中佐である。

まずは、イギリス人がその時のことを記したものをみてほしい。

王府への攻撃があまりにも激しいので、夜明け前から援軍が送られた。王府で指揮をとっているのは、日本の柴中佐である。・・・日本兵が最も優秀であることは確かだし、ここにいる士官の中では柴中佐が最優秀と見なされている。日本兵の勇気と大胆さは驚くべきものだ。わがイギリス水兵がこれにつづく。しかし日本兵がずば抜けて一番だと思う。

篭城当時を取材したピータ・フレミング

「日本軍を指揮した柴中佐は、籠城中のどの士官よりも有能で経験もゆたかであったばかりか、誰からも好かれ、尊敬された。当時、日本人とつきあう欧米人はほとんどいなかったが、この籠城を通じてそれが変わった。日本人の姿が模範生として、みなの目に映るようになった。日本人の勇気、信頼性、そして明朗さは、籠城者一同の賞賛の的になった。籠城に関する数多い記録の中で、直接的にも間接的にも、一言の非難を浴びていないのは、日本人だけである」

ロンドンタイムス社説

「公使館区域の救出は日本の力によるものと全世界は感謝している。列国が外交団の虐殺とか国旗侮辱をまぬがれえたのは、ひとえに日本のおかげである。日本は欧米列強の伴侶たるにふさわしい国である」

義和団の乱において総指揮を取ったイギリス公使クロード・マクドナルドは、共に戦った柴と配下の日本兵の勇敢さと礼儀正しさに大いに心を動かされ深く信頼するようになり、1901年の夏の賜暇休暇中に英国首相ソールズベリー侯爵と何度も会見し、7月15日には日本公使館に林董を訪ねて日英同盟の構想を述べ、以後の交渉全てに立ち会い日英同盟締結の強力な推進者となった。

柴五郎中佐は、「賊軍」会津の出身でありながら、陸軍大将にまでなった「不屈の軍人」である。戊辰戦争(1868年)によって、柴の祖母、母、兄嫁、姉と7歳の妹は自刃。幼い柴中佐は、敵の目を逃れて自宅の焼け跡から遺骨を拾い集めた、という壮絶な過去を持つ。それでも明治政府に仕え、国のために尽力し、第二次世界大戦後まで生きた、信念の人である。

【———————————————-ここまで】

この後結ばれた「北京議定書(明治34年:1901年)において、清国の列強による割譲は更に進んだ。そして更に、この議定書上でも清のものとしていた満州に、ロシアが居座った。ロシアは、東アジア進出を着実に進めていた。

(3) 奇跡の日英同盟と日露戦争へ

ページ目次 [ 開く ]

記述が前後したが、先の北清事変の後に世界中を驚かせる同盟が結ばれた。「日英同盟」である(明治35年:1905年)。「光栄ある孤立」として同盟を結ばなかった世界最強のイギリスが、日本という小国かつ黄色人種の国と同盟を結んだのである。

背景には先の柴五郎中佐の活躍もあるが、日本という国が同盟をするに足ると認識しつつあったからである。これには、大日本帝国憲法の存在なしではあり得ない。その世界戦略の仲間として利用すべきと判断できるほどの大国であったことを認識したことを象徴している。

しかし、単なる「大国」という理由だけで、同盟はしない。明確な意図がある。海洋国家イギリスにとって、5大国の中の対抗馬ロシアに対する抑え込みは、非常に重要であった。そしてそれは当然、日本にとっても利害は一致していた。

もちろん日本にとって、日英同盟を結んだことは外交的な快挙だった。日英同盟なしでは、絶対に日露戦争は開戦すらあり得なかった。それほど大きな同盟であり、実質的な利益も大きかった。

しかしそれでも、どう考えても勝てる見込みがほとんどないロシアに対しての戦争せざるを得ないところまできたことに、首脳陣は悲壮的な覚悟しかなかった。ずっと開戦に反対だった伊藤博文は、開戦が決まると「万一の時は自分一人でも戦地に行き、日本を守る」とまで言ったという。開戦を決める御前会議は明治37年(1904年)の2月4日に行われたが、先の見えない戦争を行う事に対して悲壮感の中での会議だったそうである。国の存続をかけて戦争に踏み切った。それほど、あり得ない戦争であった。

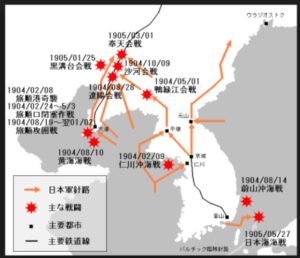

(4) 日露戦争とその結果

日露戦争そのものについては、ここでは簡単に記述したい。

結論から言えば、陸・海ともにロシアと対峙し、陸では朝鮮半島や遼東半島・満州などで激戦となり多数の犠牲をはらいながらも辛勝し、海軍は最終の「日本海海戦」にて、完膚なきまでに完勝した。「日本海海戦」に加わった外人記者が「これほどの一方的勝利はみたことがない」とまで言わせた勝利であった。ロシアの誇るバルチック艦隊を全滅させたのである。

その後、アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトに仲介を頼み「ポーツマス条約(明治38年:1905年)」が、結ばれる。タフな交渉であったが、これによりロシアは少なくとも満州と朝鮮からは手を引くこととなった。日本かろうじて「勝者」としての体面は保った。しかしそれが精一杯だった。それ以上の戦争は不可能だった日本とまだ戦えるロシアとの間で、それを隠して得たギリギリの勝利であった。それでも、事情を知らない当時の日本では弱腰とまで言われ、これを結んだ小村寿太郎(こむらじゅたろう)は批判を浴びたが・・・。

本当に、決して簡単な勝利ではなかった。多数の犠牲者を出しているし、勝てるかどうかはギリギリであった。また「日本海海戦」で勝利した後に、すぐに講話に入ったことも大きな政治決断だった。戦争継続が不可能な状態の日本でも、世論はまだ戦争を続けるべき、という論争があったほどである。明治の先人達の努力の積み重ねによる薄氷の勝利だった。今みても「奇跡」という言葉が当てはまる戦争だったと思う。

この日本勝利のニュースが世界に与えたインパクトは強烈であった。列強は日本という国を強烈に認識し、ロシアに虐げられていたトルコなどの諸国は熱狂した。有色人種が白人に勝利した初めての戦争だった。まさに世界史における強烈な大事件であった。

5.日露戦争を経て

ページ目次 [ 開く ]

日露戦争は、日本にとっては勝利であったが、これにより欧米列強は本気で日本を「列強」として認識した。そして、人種差別意識もあって対応を始めたのである。

先の三国干渉に参加どころか主導した黒幕とも言われるドイツの皇帝ヴィルヘルム2世、親日に見せてはいるが警戒を始めるアメリカのセオドアルーズベルト、そして日英同盟こそ結んでいるが日本が強くなることまでは望んでいない世界帝国のイギリス、どの国もそれぞれの思惑を持っていた。

こうした列強のパワーゲームに、日本は本格的に参加することとなった。そして、それとリンクして動いていくのが、清が滅んだ後の(中国)大陸の面々だったのである。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

大国のパワーゲームに否が応でも巻き込まれていく日本。領土も狭く資源もない日本が、個の質で認められ(恐れられ)ていく流れが非常によく分かりました。それにしても「柴五郎中佐」。日本人の誇りですね。映画や書籍もあるようなので探さねば!

柴五郎中佐は、第二次大戦の終戦まで生きた信念の人です。知れば知るほど、魅力的な人ですよぅ。