- 2019-6-22

- 特集_日清戦争の全容

- 2 comments

日清戦争の原因②:朝鮮半島での3つの動乱とそれに関与していく大国(日本・清)を見る

日清戦争のシリーズの第3弾である。「日清戦争はなぜ起こったのか?」その前段階として、清国・朝鮮と条約を結んだことにあるのは、前回記述した。しかしなぜ条約を結んだことが戦争の原因となるのか。それは、今回記述する朝鮮半島における3つの動乱を引き金にした条約問題であった。そしてそれは日本と清国を朝鮮半島を舞台にして争わせることになる。

➡日清戦争の全容に迫る!【1】戦争の背景と全体像

➡日清戦争の全容に迫る!【2】日清戦争の原因①2つの条約

➡日清戦争の全容に迫る!【3】日清戦争の原因②朝鮮半島の混乱と関与していく大国

➡日清戦争の全容に迫る!【4】日清戦争前夜の日本の情勢

➡日清戦争の全容に迫る!【5】日清戦争の勃発と日本の完全勝利

➡日清戦争の全容に迫る!【6】三国干渉と日清戦争の影響

ページ目次

1.日清修好条規と日朝修好条規

日清戦争への導線を見る上で、必ず理解しないといけないのが「日清修好条規(明治4年:1871)」と「日朝修好条規(明治9年:1876)」である。

「日清修好条規」は明治に入って早々の明治4年(1871)に、清国と結んだ対等条約であった。これには清国も異論なく、比較的すんなりと結ばれている。そしてその5年後の明治9年(1876)に、不安定な朝鮮を開国し安定回させるべく、「日朝修好条規」を朝鮮と結んだ。これについては、「不平等条約」と言われる批判があるが、それは強引で一方的な見方と言わざるを得ない。この条約には外交上の配慮もあった。先に結んだ清国との条約とその属国である朝鮮との条約が同等であってはいけないためである。国際外交上の配慮をした結果の条約であった。

特に「日朝修好条規」では、

とあるほどに、朝鮮という国の自立を促す内容であった。当時の朝鮮半島の支配者である「李氏朝鮮」は長年の鎖国政策から脱却できず、国の貧困さはひどいものだった。平均寿命が20歳代であったと言われるし、文明と言える物はなく、衛生状態もひどかった。加えて朝鮮独特の差別意識が強く、いわゆる両班(「りょうはん」あるいは「やんばん」)と言われる一部の特権階級のみが支配する地方であった。

望むと望まないとに関わらず、朝鮮半島は開国への道を歩むことになったのが「日朝修好条規」であった。何度も言うが、日本は支配する目的ではなかった。支配するならこのような条約を結ばない。日本にはそんな国力が無かったし、そもそも朝鮮自体にそれほどの産業や魅力などなかった。とにかく朝鮮半島を独り立ちさせ、近代化することで、共に列強に当たることを考えていたのである。

2.緊張高まるアジアと袁世凱(えんせいがい)の北洋艦隊

ページ目次 [ 開く ]

もう一つの大国、清国は日本に対しての警戒を強めていくことになった。しかし、清国といっても一枚岩ではない。清国の中心には悪名高い「西太后」が自分の専横の限りを尽くし、人心は離れていた。また、列強からの浸食は続き、清国という国はもはや全体を統治する能力を失っていた。

そんな中で、軍人で名将と知られる李鴻章(りこうしょう)は軍備の拡張を急ぐ。そこで作られたのが「北洋艦隊」である。北洋艦隊は日本の台湾出兵(明治7年:18741)を機に、海軍の増強が必要と判断し李鴻章が中心となってその整備が進められた。また、この後に述べる「天津条約」を日本と結んだ時に、日本との対抗意識を更に強くした。ドイツから巨大戦艦を購入し「定遠(ていえん)」「鎮遠(ちんえん)」と言われる戦艦が艦隊に投入される。日清戦争直前の明治21年(1888)にほぼ陣容が完成した。

北洋艦隊は当時ではアジア最大の戦艦として君臨し、衰えたとは言え清国の国力を示すものだった。その旗を見ればいかに日本を意識した艦隊であったかがうかがえる。

3.混乱を深める朝鮮半島~巻き返しを図る大院君による「壬午事変(じんごじへん)」~

(1) 国内の統治者の腐敗から混乱深める朝鮮半島

ページ目次 [ 開く ]

アジアの国際情勢が、列強による進出が進むにつれ激変していく中で、朝鮮半島は相も変わらず旧態依然たる支配が続いていた。「李氏朝鮮」といわれる支配層は400年にもわたる支配を続けたが、国を富ませるとか民を幸福にするとかではなく、あくまで一部の特権階級である両班(やんばん)が強烈な身分制度の下で、支配を続ける地方だった。

]そんな中で、鎖国派の「大院君(だいいんくん)」が失脚し、一応開国派の高宗の妻閔妃(びんひ)がクーデターにより政権についたのが、日朝修好条規が結ばれる前の明治6年(1873)であった。その後、日朝修好条規が結ばれ朝鮮も形上では開国となった。そして、近代軍を作ろうと日本も協力して「別技軍」という新式の軍隊も編成される。しかし、ここでも差別意識などからなかなかうまくいかなかった。

また閔妃(びんひ)は自分の関連する人間のみを重用し、相変わらず独裁を続けていた。とても「開国派」といえる状況ではなく、朝鮮半島の政治はただただ荒れていたのである。

(2) 遂に勃発した軍事クーデター「壬午事変(じんごじへん)」

ページ目次 [ 開く ]

そんな中で、先に失脚した大院君(だいいんくん)による軍のクーデターが勃発した。これが「壬午事変(じんごじへん)」である。明治9年に結ばれた日朝修好条規から6年後の、明治15年(1882)に起こった。これは「開国」に反対する勢力が、開国を進める日本とそれに協力する閔妃政権の現状の開国の流れを止めるための反乱として起こった。

日本の公使館も襲撃され、日本側は犠牲者も出しながらもなんとか脱出した。本来はそうした事変に対して、外国を守るのは時の政権の義務なのだが、その政権の中心の閔妃(びんひ)が真っ先に逃げたから、完全な混乱状態だった。外国を守るのは国の義務なのだが、朝鮮は全くそれをしようともしなかったのである。

先の「別技軍」を指導した軍事顧問堀本礼造も惨殺され、一時期守旧派(鎖国派)の勢力が力を握った。

(3) 壬午事変による 清国 と日本の動き

ページ目次 [ 開く ]

このように起こった「壬午事変(じんごじへん)」であったが、国内の混乱はこれから続いた。

なんと国の元首である閔妃(びんひ)が、こともあろうか清国に助けを求めたのである。国が乱れているときに国のトップが外国に助けを求めるなどというのが、まかり通るのが朝鮮半島の情勢なのである。これを「売国奴」と言わずしてなんというのだろう。

そしてそれを受けたのが、名将李鴻章(りこうしょう)の後継者として名乗りを上げる袁世凱(えんせいがい)であった。このとき袁世凱はまだ23歳で、かなりの野心家であった。

結果、袁世凱が3,000人の兵を出す。これには日本は驚いた。明らかに「日朝修好条規」違反であり、清国という国があいかわらず朝鮮を「属国」として扱い、そして朝鮮は結局「属国意識」が全く抜けない状態であることを思い知らされた。

清国は大院君を捉えて閔妃政権を樹立する。「開国派政権」と言われた閔妃は完全に「事大主義」に走り、「開国派」に見切りをつけ清国にすがる道を歩むことになる。

そして日本は、相当の被害を被っているので大きく世論は沸騰した。山縣有朋は軍を出し鎮圧に向かったが、清国より遅く、事態が沈静化した後であった。しかしその後は、閔妃(びんひ)政権に対して賠償を認めさせ、また、日本の領事館の警備ができない朝鮮に対してその警備を日本が行う事を認めさせた。

これをもって、「日本の侵略が始まった」などというまったく事実を見ない論がある。しかし実際は、当時の国際常識からかけ離れた行動を朝鮮が行ったため、日本は自国の「居留民(きょりゅうみん)保護」を自分でやらざるを得なかったのである。何度も言うが、侵略を意図するのなら、こんなやり方では行っていない。

4.壬午事変後の朝鮮半島を巡る 清 国と日本~金玉均(きんぎょくきん)と福沢諭吉~

(1) 野心家 袁世凱(えんせいがい)の動き

ページ目次 [ 開く ]

ここで、袁世凱(えんせいがい)について触れておきたい。後の「中華民国」の初代大統領になる人である。当時、名将と知られ清を支えていた李鴻章の下で頭角を現し、後継者とも呼ばれるほどの人物であった。

また、この後に日本を完全に悪役にした「対華21カ条要求」(大正4年:1915)を画策したのが、袁世凱である。日本にとっては非常に手強い相手であった。

その袁世凱は、閔妃(びんひ)を擁護したため朝鮮半島は完全に清国の属国に戻った。「開国派(開化派)」は力を失うことになるのである。この時点で、「日朝修好条規」の第一款は完全に無実化されていたと言える。

(2) アジアを侵食する列強と清仏戦争

ページ目次 [ 開く ]

その頃、列強による清国の浸食がどんどん進んでいた。そのうちの一つが、フランスによるベトナム進出である。ベトナムは清国を宗主国としていたため、清国としてはそのベトナムを取られることは、清本国にも及ぶ危機であった。その結果、清国とフランスによる戦争である清仏戦争が起こった(明治17年:1884)。

結果としては、列強のフランスに清国が勝てるはずもなく、清国はベトナムに対する宗主権を放棄し、ベトナムはフランスの保護国領となった。

ここで重要なのは、この清仏戦争がこの後の朝鮮半島との情勢に密接に関係していたのである。

(3) 日本を目指す朝鮮の開国勢力の金玉均(きんぎょくきん)と福沢諭吉

ページ目次 [ 開く ]

壬午事変(じんごじへん)により、朝鮮半島の閔妃(びんひ)政権では「開国派(開化派)」が押さえられ、完全に清国の属国としての「事大党」政権となった。

では、朝鮮半島の「開化派」はどうしたかと言えば、日本に留学したりして日本に学ぼうとしていた。貧しいままの朝鮮半島を憂い、また欧米の植民地支配に対する危機感を持っていた彼らは、日本を手本にして朝鮮を近代化させることを目指していた。

その代表が、金玉均(きんぎょくきん)である。金玉均は日本と連携しながら、朝鮮の近代化のために行動した若者であった。そしてそうした人々を私財を投じて応援した人の一人が、福沢諭吉(ふくざわゆきち)であった。

明治15年(1882)に訪日した金玉均(きんぎょくきん)やその同志の朴泳孝(ぼくえいこう)と親交を深めた福沢諭吉は、朝鮮問題に強い関心を抱くようになった。福沢諭吉の考えるところ、日本の軍備は日本一国のためにあるのではなく、西洋諸国の侵略から東洋諸国を保護するためにあった。そのためには朝鮮における清国の影響力を排除することで日本が朝鮮の近代化改革を指導する必要があると考え、日本国内で最も強硬な対清主戦論者となっていった。

福沢諭吉は、金玉均などを自分の創設した慶應義塾大学に通わせたり、自宅にかくまったりするなど、信念を持って支援していた。

5.朝鮮の開国を求めたクーデター「甲申事変(こうしんじへん)」

ページ目次 [ 開く ]

そんな中で、清国は清仏戦争に備えて朝鮮半島の駐留軍を減らし、軍をベトナムに集中した。それをみた金玉均(きんぎょくきん)は、「これこそ好機!」として、立ち上がったのである。これが「甲申事変(こうしんじへん)」である。壬午事変(じんごじへん)の2年後の明治17年(1884)に、金玉均を中心とした「開化派」が立ち上がった。

一時は王宮を取り囲み閔妃や政府要人を拘束した。しかし、金玉均にはそれほどの戦略がなく「甲申事変」はここまでであった。クーデターからわずか2日後に袁世凱が清国の兵隊1,500人を派遣し、あっという間に沈静化された。金玉均は日本の支援もあてにしていた、といわれるが日本側としては現状で朝鮮に直接介入するリスクを追うことは出来なかった。日本側は、朝鮮半島の国内動乱に介入しないとして、軍を出さなかった。

この甲申事変では、清国の軍事介入に際して日本領事館も焼かれ、被害は壬午事変を大幅に上回った。

かくして、金玉均は文字通り3日で倒され、なんとか日本に亡命した。

6.甲申事変後の「天津条約」と日本の覚悟

(1) 清国との条約「天津条約」と日本の決意

ページ目次 [ 開く ]

このように清国の袁世凱(えんせいがい)が介入したことで甲申事変(こうしんじへん)は押さえられた。しかしこれは明らかに条約違反であり、これにより日本はある決意をせざるを得なかった。それは、朝鮮を独立させ近代させる上で、清国との戦争は避けられない、ということであった。

なぜ日本はそこまで朝鮮半島の近代化にこだわったのか、そこを見ないと近代史は見えてこない。それは、明らかにロシアを中心とした白人支配に対するためであった。朝鮮が近代化しなければ日本が近代化した努力が無駄になる、といった認識があったのである。

そうした覚悟をもちながら、この「甲申事変」う受けた条約が締結される。「天津条約」(明治18年:1885)である。日本側の全権大使は伊藤博文公、清側の全権は李鴻章、という当時のお互いの最大の実力者によるものであった。そして条約の要約は以下の通り。

第二款 日清両国は、お互いに朝鮮に軍事顧問を派遣しないこと

第三款 朝鮮に出兵する必要が生じた場合は両国とも事前通告をすること

こうした条約を結んだが、日本側は清国が条約など守らないことを覚悟していた。特に「第三款」について、伊藤博文はおそらくこれを守らないことは覚悟の上で入れた条文であった。すなわち、清国との戦争は避けられないという悲痛な思いが、当時の政権にあった。

この後10年後に日清戦争となる。それまで日本は、必死で軍備拡張を進め国力を蓄えていったのである。

(2) 軍拡に走る清の袁世凱と長崎事件

ページ目次 [ 開く ]

一方で、清国も軍拡を急いだ。日本の明治維新のように国を強くし、列強に対峙しようと進めていたのである。落ちぶれたりとは言え、アジアにおける大国である清国は次々に艦隊を購入。北洋艦隊は当時のアジアでの最強の艦隊となって行った。

その清国、特に袁世凱が率いる北洋艦隊は、完全に周辺国を威嚇するようになって行った。特に、近代化を急ぐ日本に対しては執拗で、「長崎事件(明治19年:1886)」に代表される事件が起こっている。

その次の日も、清側が約束を破った結果から暴動に発展。それぞれ死傷者を出す(清国人士官1人死亡、3名負傷。清国人水兵3名死亡、50人余りが負傷。日本人側も警部3名負傷、巡査2名が死亡、16名が負傷。日本人住民も十数名が負傷)という大事件となった。

こうした事件は、日本の世論を大きく刺激した。大国である清国の艦隊を目の当たりにして大きくひるんだ一方で、清国との戦争は不可避であることを覚悟することになって行くのである。

(3) 準備を急ぐ明治日本、そして大日本帝国憲法成立

ページ目次 [ 開く ]

このようなアジア情勢で、事態は緊迫していった。そして日本は、そんな情勢の中で遂に「大日本帝国憲法の成立」を見る。明治22年(1889)に発布された憲法はアジア諸国では初めてのものであり、これにより「国」として認められる要件が整ったことになる。

高杉晋作が、「立派な憲法があれば死んでもよい」とまでいった憲法が、難産の末に出来た。伊藤博文・井上毅(こわし)などが中心となって10年がかりで議論・研究した結果の傑作であった。

しかし、憲法があればいきなり国が強くなるわけではない。むしろ、今までやってきたことのない「国会論戦」を経た議会制をいかに運用するか、そして、その目の前に戦争の火種がくすぶっているという非常事態の中だった。

(5) 金玉均のその後と福沢諭吉の「脱亜論」

ページ目次 [ 開く ]

先の甲申事変(こうしんじへん)の首謀者である金玉均(きんぎょくきん)は、なんとか日本に亡命していた。しかしその亡命生活は必ずしも恵まれたものではなかった。結果的に10年間にも及ぶ日本での亡命生活となるのだが、井上馨(かおる)ら日本政府の中枢はやっかい者扱いをし、幽閉に近いものだったようである。

しかし、情熱を持った金玉均(きんぎょくきん)をかくまった人もいた。それが福沢諭吉であった。福沢諭吉は朝鮮を近代化しようとする若い青年を応援すべく、自宅でかくまって私費を使ってまで応援していた。

しかし、金玉均は朝鮮を近代化するための運動を上海にて行おうとして、そこで銃殺されてしまった(明治27年:1894)。閔妃(びんひ)が送り込んだ刺客であった。しかもその死体は清国を通じて朝鮮に送られた後、バラバラにされてさらされたのである。朝鮮、China(中国)で伝統的に行われてきた悪名高い凌遅刑(りょうちけい)とか「チュリの刑」と言われるものである。いくつかの方法があるが、死んだ人に対しては死体をバラバラにしてさらすという、れっきとした「刑」として存在していたのである。また、母は自殺、弟は獄死。妻子は行方不明になり日本は探偵を送ってその捜索を行い偶然発見して保護した、という状態であった。

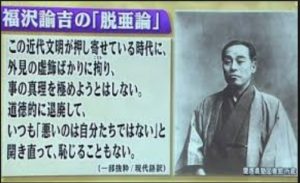

それを見た福沢諭吉の悲嘆と怒りは大きかった。朝鮮開化派たちの挫折とその後の悲惨な結末は、結果として有名な福沢諭吉の「脱亜論」となる。すなわち、アジアとの連携は不可能としたのである。ここでのアジアは、China(中国)と朝鮮の支配体制を指していたのである。いわゆる「脱亜論」の要旨は以下のようなものであった。

・両国が明治維新のように政治体制を変革できればよいが、そうでなければ数年以内に「亡国」となり、西洋諸国に分割されてしまうだろう。

・支那や朝鮮が西洋文明を受け入れるのを待って、一緒にアジアを振興させるという余裕はない。むしろその仲間から離れ、西洋列強と一緒に動こう。中国、朝鮮は近隣国だからといって特別扱いをする必要はない。

上記の通り、極めて現実を見た上でのChina(中国)・朝鮮との付き合い方、をまとめたのである。「脱亜論」という言葉が一人歩きしているが、新聞に投稿されたこの論が出たのは金玉均の処刑の直後(5日後といわれる)で、その考えに至る背景が見えてくる。「日本がアジアを支配しようとした」という論拠として「脱亜論」が使われることが多いが、内容が全く違うのと、この状況下を知れば福沢諭吉の言葉は普通に理解できる。

なお、「脱亜入欧(だつあにゅうおう)」といって「アジアを脱して欧州の仲間入りを果たす」といったといわれるが、福沢諭吉が「入欧」まで言ったという証拠はない。あくまで、China(中国)・朝鮮からの「脱亜」という考えがあっただけで、「入欧」とは言っていない。むしろ、欧米の卑劣さ・野蛮さを知っていた福沢諭吉は、隣国にその連携を求めたが、China(中国)・朝鮮の状況を見てそれを不可能と悟った、というのが「脱亜論」であった。

7.朝鮮半島での爆発「東学党の乱」と日本と清

ページ目次 [ 開く ]

朝鮮半島では、壬午事変(明治15年:1882)と甲申事変(明治17年:1884)と続いた後は、閔妃(びんひ)による政治が行われていた。甲申事変より10年は大きな混乱はなかったが、閔妃(びんひ)の政治はあまりに清に付き従うものであり、また夫の高宗(こうそう)の無能さが如実にでた10年でもあった。列強のアジア進出も進む中で、朝鮮半島はますます貧困になっていった。

この状態に対して大きな不満を持った一般農民が立ち上がったのが、「甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう)」であり、それが「東学党の乱」と呼ばれるものである。明治27年(1894)に起こったこの内乱は、朝鮮半島を大いに揺るがした。これは先の「開化派」の反乱とは違い、貧困にあえぐ農民が朝鮮特有の身分制度に基づく支配層の両班(やんばん)に対する内乱だった。また、この内乱のもう一つの特徴は、朝鮮南部の「全羅道(ぜんらどう)」と言われる地域から端を発したことである。常に貧しいこの地域からの反乱というのは、朝鮮半島において珍しかった。

この「東学党の乱」において、時の政権の閔妃(びんひ)や高宗(こうそう)は相も変わらず清国を頼った。その結果、清国の袁世凱(えんせいがい)は援軍要請を受けた4日後には軍艦を出撃させている。

これは、明らかな「天津条約」の第三款の違反であった。しかも、そもそも袁世凱は日本はどうせ戦争をしないと高をくくっていた。それほどに、議会発生間もない日本では議論が錯綜し、戦争どころではないと思われていたのである。

しかし、この「東学党の乱」が起こったのは明治27年(1894)で、先の甲申事変(こうしんじへん)より10年経っていた。その10年は、壬午事変・甲申事変で学んだ清国・朝鮮の姿勢に対して、明治政府がその準備をした10年でもあったのである。

8.そして日清戦争へ

ページ目次 [ 開く ]

こうして朝鮮半島情勢が荒れる中で、清は朝鮮に出兵した。これは「天津条約」違反であった。また、朝鮮の近代化を巡る議論の中で、日本政府と清との朝鮮に対する明確な違いがあった。

すなわち、清にしてみれば「朝鮮はあくまで二百年以上続くChina(中国)の属国である」、という考えに対し、日本は「朝鮮を独立した国として見なした上で近代化を進めていく」、という姿勢であった。その根本的な考えの違いと、当事者の朝鮮に全く能力が無かったことから、日本と清というアジアの大国同士が戦争となるのは、必然だったといえる。

また、この明治27年(1894)はイギリスと「日英通商航海条約」を結んだ年でもあった。実際の条約の実施はこれより5年後であるが、日本外交上大きな成果であった。これは、開国における列強との不平等条約を改正する第一弾で、当時最強の国だったイギリスと結べたことは、日本に計り知れない利益をもたらした。これを進めたのが、陸奥宗光(むつむねみつ)である。「カミソリ大臣」の異名を持つ陸奥宗光の外交は、文字通りものすごい切れ味で、日本の発展に大きく寄与した。そして、この条約はイギリスが日本と近づいた証拠であり、これにより清国との戦争の後ろ盾を得たとも言われる。

一方で、東学党の乱からの清国との交渉から清国との戦争は避けがたいとしたのが、同じく当時の外務大臣である陸奥宗光(むつむねみつ)である。日英通商航海条約を結んだのが7月16日、そして、その3日後に、清の政府に対して「7月24日を期限とし、以降も増派を続けるのならば、戦争行為と見なす」として、事実上の宣戦布告を行ったのである。

9.日清戦争に至る過程を見て

ページ目次 [ 開く ]

前回の記事と合わせて、日清戦争の戦争の原因を見てきた。これでも要約したつもりだが、どうしてもこれだけ長くなる。つまり、日清戦争は単純に「日本が朝鮮半島を侵略するために起こした戦争」などというレッテルは全くの間違いで、そんなに単純なものではなかった。

日清戦争は当時の国際情勢の中でギリギリの交渉を経ながら、やむなく始まったものであり、日本にとっても大きな賭けだった。大日本帝国憲法発布後わずか5年で起こった初めての対外戦争で、相手は大国の清である。日本は総力を挙げてこの戦争に向かった。次回に戦争そのものについて記述したい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

わかりやすい!背景を踏まえながら日進戦争を整理できます。今回も大作ですね!次回楽しみです。

日清戦争の背景は実はかなり複雑ですからね。単純な戦争ではないので、頑張ってまとめてみます!