- 2019-7-8

- 特集_日清戦争の全容

- コメントを書く

三国干渉による日本の後退と、日清戦争後の日本と世界の状況

日清戦争のシリーズの第6弾、最終回である。「日清戦争はなぜ起こったのか?」から見てきたことにより、日清戦争発生の流れが見えたと思う。そして、その終わりは戦争の終結ではなかった。それこそが、この後の日本と世界の関係を象徴する本質といえる。まとめてみたので是非ご覧を。

➡日清戦争の全容に迫る!【1】戦争の背景と全体像

➡日清戦争の全容に迫る!【2】日清戦争の原因①2つの条約

➡日清戦争の全容に迫る!【3】日清戦争の原因②朝鮮半島の混乱と関与していく大国

➡日清戦争の全容に迫る!【4】日清戦争前夜の日本の情勢

➡日清戦争の全容に迫る!【5】日清戦争の勃発と日本の完全勝利

➡日清戦争の全容に迫る!【6】三国干渉と日清戦争の影響

ページ目次

1.日本の完全勝利で終わった日清戦争

もう一度、日清戦争にまつわる誤解を整理しておきたい。

→ まったくの嘘。日本はアジア侵略を進める欧米を非常に恐れていたため、清国・朝鮮半島とうまくやっていこうと努力したが、ことごとく裏切られ失敗。戦争に至る。

→ 日清戦争の舞台はあくまで朝鮮半島である。清国と明治日本は引き込まれるように朝鮮半島で戦争を行った。しかも場所は朝鮮半島だが、そこに朝鮮の軍勢はいない。

→ 日本と清国との戦力差は、むしろ清国の方が断然優勢であった。戦争そのものを見ると、清国のもろさから日本は助けられた形で次々と勝利したが、必ずしも「楽勝」ではない。非常に厳しい戦いだった。

そして上記の誤った認識とは裏腹に、日本は苦渋の決断の中で戦争を行わざるを得なかった。そこに至るまでの年表を下に示す。

それほどの苦しい状況の中での戦争であった。また、近代日本にとって初めての対外戦争であった。

そして、「完全勝利」といっていい戦果を上げて勝利した。

その結果として行われた「下関条約」により、日本は、遼東半島・台湾を含む大きな版図を得ることになる。そして、その第一条にあるとおり、「朝鮮を正式な国として扱う」とさせた。明らかに清国をけん制し、朝鮮半島に独立を促すものであった。朝鮮半島に取っては過去からの属国を離れた、歴史的条約であった。

2.三国干渉とその後の世界

(1) 三国干渉とは

ページ目次 [ 開く ]

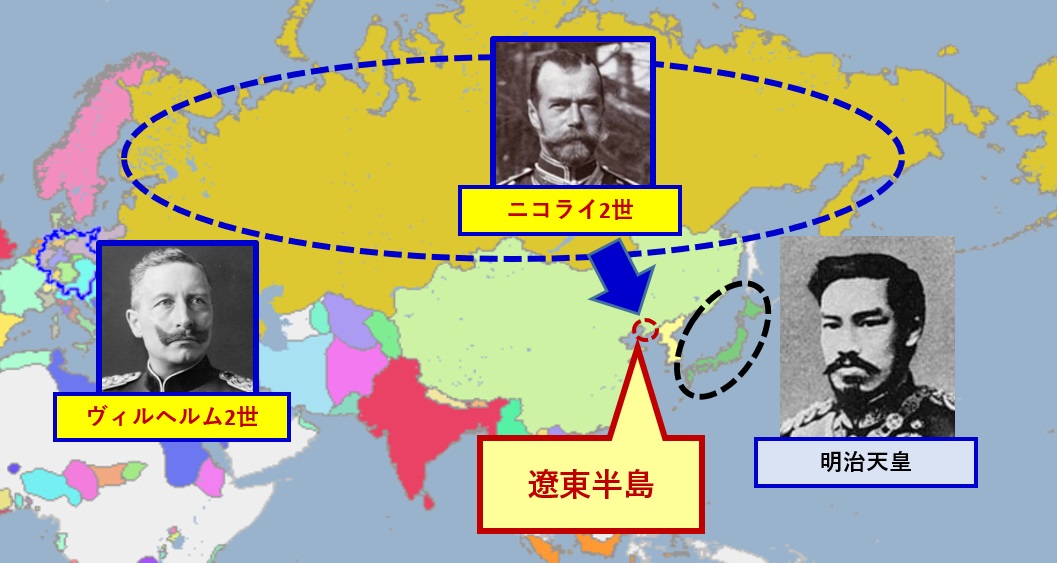

日清戦争に勝利し、下関条約が明治28年(1895)4月17日に調印される。しかし、これで戦争は終わらなかった。そのわずか6日後の4月23日に、ロシア・ドイツ・フランスの三ヶ国が、日本に対して「勧告」をおこなってきた。これが「三国干渉」である。

内容は、日本が日清戦争の結果得た領土である「遼東半島」を清国に返すというものであった。

当然日本側は強く反発したが、当時の世界の5大国のうち3ヶ国から来る勧告を受けて断れるはずがないことは明治政府は分かっていた。どの1ヶ国でも戦争すれば絶対に勝てないという国力差であった。

かくて、受け入れざるを得なかった日本はこの「三国干渉」を受け入れた。ただし、ここでこの三国干渉というよりロシアに干渉するように求めたのは、かの清国の李鴻章であることを触れておかないといけない。China(中国)の伝統的な「以夷制夷(いいせいい)」という考えに基づくもので、外国を以て外国を制する、といういかにもChina(中国)らしい考え方の末の行動であった。

とはいえ、その後結果的に遼東半島はロシアが占領する。だまし合いの国際政治の現実である。

(2) ヨーロッパ列強の思惑

ページ目次 [ 開く ]

日本にとっては、考えられない高圧的な「威圧」である「三国干渉」であった。しかし、これを日清戦争の下関条約後わずか6日で行ってきたという事実は、当時の日本が警戒していたとおり本当の敵は西欧列強であったことを、如実に表した。

特に極東に目を向けていたのは、当然ロシアであった。ロシアは当時とにかく国土のほとんどが「凍土」で、1年を通じて凍らない港(不凍港)を心より欲していた。一方でヨーロッパでの南下は「クリミア戦争(1853年)」に敗れて以降、完全に封鎖されていた。そこで目をつけていたのが、極東だったのである。なお、ロシアの政治は当時の皇帝ニコライ2世にて行われていた。この後ニコライ2世は、日露戦争・第一次世界大戦を経て、ロシア革命により家族ともども虐殺され、帝政ロシアといわれるロシアの最後の皇帝となった人である。

しかし、三国干渉はロシアだけの思惑ではなかった。むしろ「黒幕」的存在がこの三国干渉の陰の主役であった。ドイツのヴィルヘルム2世である。そのころのドイツは、複雑なヨーロッパ外交を切り盛りしたビスマルクが、新しい皇帝ヴィルヘルム2世と対立して失脚した後である。

ヴィルヘルム2世はとにかく好戦的な人であり、また徹底的な差別主義者であった。「覇権主義」を絵に書いたいような人で、後の第一次世界大戦の原因とまで言われる人物である。当時ドイツもアジアに対する触手を伸ばしていて、せっかくの清国の分裂が始まったところに、日本という強国を見逃す訳にはいかなかった。もちろん、この頃ではまだ「強国」という認識はされていなかったが・・・

ロシアのニコライ2世の親戚でもあるこの人物が、この「三国干渉」を大きく主導したことは間違いない。なお、ヴィルヘルム2世は第一次世界大戦の主因の一つとして非難を受け、ドイツ国内での運動(ドイツ革命)もあって、最終的にはオランダに亡命している。

また、フランスは当時ナポレオン3世によるいわゆる「第二帝政」が失敗し、再度「第三共和制」となっていた。議会による政治運営が再度試みられているころである。そのフランスにとって、ロシア・ドイツとの関係維持のために協同した。

(3) 日本における議論の高まり「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」

ページ目次 [ 開く ]

では、日本はどうだったか。そうした列強による理不尽な干渉は、当然国民の知るところとなった。また、先にも書いたとおり日清戦争は日本にとっても大きな痛手を被っており、その苦労をして得た領土を大国の全く勝手な「干渉」によって返すということに、大反発が起こっていた。

しかし、時の首相の伊藤博文公、そしてカミソリ大臣の異名をとる陸奥宗光(むつむねみつ)外相は、日清戦争に勝てば列強が干渉してくることは予想していた。だからこそ、「やり過ぎ」とまでいえる下関条約を結んだと言われる。すなわち、少し多めにとっておいて列強の干渉に備えたのである。

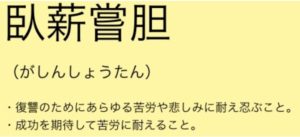

とにかく、日本は全く理不尽きわまりない「三国干渉」を受け入れた。結果生まれたのが、特にロシアに対してのスローガン「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」である。「この恨みは絶対に忘れずに、富国強兵に努めよう」というものであっった。

すなわち、ロシアへの脅威はそのままロシアへの敵意となり、そして具体的に考えざるを得なかったことを認識し始めたのである。この10年後に起こる世紀の大戦争である「日露戦争」の芽は、ここで十分に育っていったのである。

(4) 閔妃(びんひ)の暗殺とその後の朝鮮半島

ページ目次 [ 開く ]

ここで、朝鮮半島で起こった珍事に触れておきたい。この日清戦争に至るまでに散々朝鮮半島を混乱させた閔妃(びんひ)は、朝鮮半島の伝統である「事大主義」を貫いていた。すなわち、

という、いかにも朝鮮らしい考えでロシアとの接近を図っていた。ところが、その頃に閔妃(びんひ)は暗殺されるのである。明治28年(1895)の10月8日であった。「乙未事変(いつびじへん)」とも呼ばれる。

犯人はいまだに謎となっている。しかし、日本犯人説がまかり通っていると言うから、朝鮮という国は救いようがない。実際の暗殺は宮廷の中で行われたという。数々いる女性の中から閔妃(びんひ)だけが殺害されていて、閔妃を詳しく知る者以外が可能な状況ではなかった。となると、対立していた「大院君(だいいんくん)」が最も有力と考えれる。

なお、このあたりも相変わらず歴史のねつ造が繰り返されている。閔妃がすごい女帝のように描かれ、日本が悪いという物語が現在もドラマ化されたりしている。当時の朝鮮は実際には貧しくて色をつける技術すら無かった。にもかかわらず、朝鮮においてきらびやかな王族がいたかのようなドラマは、あまりに滑稽であり、愚かとしか言い様がない。

また、閔妃の後の朝鮮半島もひどい者だった。高宗の時代となるのだが、その統治能力はひどいものであり、相変わらず民は苦しみ国は貧しくなっていったのである。しかも高宗は、国内の混乱から逃れるためになんとロシアに助けを求め、ロシア大使館にて政務を行った。これを「露館播遷(ろかんはんせん)」という。明治29年(1896)に起こり一年近く続いた。朝鮮半島のロシア支配はどんどん進んでいったのである。

日本が危険を冒してまで行った日清戦争で、その目的である朝鮮半島の安定化・近代化は、全くすすむどころかロシアの支配を強めていったのである。

3.日清戦争後の清

(1) 清国での近代化運動(戊戌の変法)とその失敗

ページ目次 [ 開く ]

では、日清戦争後の清はどのようになっていったか。

もともと日清戦争がなくとも、清国の列強による割譲はどんどん進んでいた。アヘン戦争(1840年)は第二次アヘン戦争といわれるアロー戦争(1856年)をへて、いよいよ割譲は進んでいった。そこには日本も入っているが、とにかく清国はその統治能力を失い、国としての統治はかろうじて北京など周辺に限られた土地にて維持していた。

清国は、西太后が全てを仕切っていた。垂簾聴政(すいれんちょうせい)と言われ、皇帝が若い内には皇后や皇太后が変わって政治を行っていた。国をまとめる気はまったくないが、政治力だけはやたらにある西太后の世は、国を滅ぼしつつ続いていった。

しかし、かといってChina(中国)でも改革の機運がなかったわけではない。

日本の明治維新に習おうと1898年に行われた「戊戌の変法(ぼじゅつのへんぽう)」と呼ばれる改革がそれにあたる。当時の若い皇帝である光緒帝(こうしょてい)も加わり進めようとしたが、あまりに急すぎたため「百日維新」とも言われ失敗に終わる。指導者の康有為(こうゆうい)の見通しの甘さが、運動を失敗させた。もともと「日本に出来たのだからChina(中国)でも」というあまりに甘い見通しで進め、一時は時の英雄である、李鴻章(りこうしょう)や袁世凱(えんせいがい)も味方につけたが裏切られ、結局西太后とも折り合いが悪くなり、失敗した後に断罪された。

「変法自強運動」とも言われるこの運動は、わずか3ヶ月で挫折を見たのである。

(2) 義和団の乱

ページ目次 [ 開く ]

この頃の清国の混乱ぶりは、ひどいものであった。一方で、列強各国は割譲を進め清国の中に大使館が建てられ、欧米居留人が増えていった。

その中で起こったのが、「義和団の乱(義和団事件)」と言われる、排外運動である(明治34年:1901)。もともと「義和団」といわれる宗教集団を名乗る団体が、片っ端から襲撃していくという荒っぽい物だった。その集団が、China(中国)における外国人排外を進めたのである。しかも、取り締まるべき西太后がこれを支持し、あろうことか連合国に対しての宣戦布告という事態に陥ったのである。

この事件が象徴するのは、いかに清国が末期的状況にあったかと言うことである。テロ集団と連携して活動するなど、もはや国とも言えるレベルでなかった。こうした単なるごろつきの集団の襲撃すら取り締まるどころか賛成し、排外を狙った。結果、清はこのおよそ10年後、辛亥革命(しんがいかくめい)にて滅ぶ。あまりにも必然の歴史と言える。

ここで、この義和団事件において日本にもたらした大きな事実を触れておきたい。

(3) 義和団事件に続く北清事変と柴五郎の活躍

ページ目次 [ 開く ]

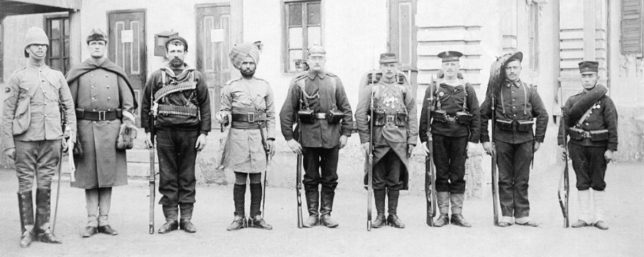

1900年、1901年に起こった義和団事件で、義和団や清が、占領する各国公使館を襲撃した。そして、これを連合軍が鎮圧した。それを「北清事変(ほくしんじへん)」という。義和団事件と北清事変は同じようにとらえられるが、正確にはこのように区別されるもののようである。ただし、真面目に取り締まったのは日本だけである。ロシアに至っては、これを口実に満州に居続けることとなるのである。

その時に、治安の指示を与えられ、わずか数十人でその警護の任にあたった、柴五郎中佐である。

まずは、イギリス人がその時のことを記したものをみてほしい。

王府への攻撃があまりにも激しいので、夜明け前から援軍が送られた。王府で指揮をとっているのは、日本の柴中佐である。・・・日本兵が最も優秀であることは確かだし、ここにいる士官の中では柴中佐が最優秀と見なされている。日本兵の勇気と大胆さは驚くべきものだ。わがイギリス水兵がこれにつづく。しかし日本兵がずば抜けて一番だと思う。

篭城当時を取材したピータ・フレミング

「日本軍を指揮した柴中佐は、籠城中のどの士官よりも有能で経験もゆたかであったばかりか、誰からも好かれ、尊敬された。当時、日本人とつきあう欧米人はほとんどいなかったが、この籠城を通じてそれが変わった。日本人の姿が模範生として、みなの目に映るようになった。日本人の勇気、信頼性、そして明朗さは、籠城者一同の賞賛の的になった。籠城に関する数多い記録の中で、直接的にも間接的にも、一言の非難を浴びていないのは、日本人だけである」

ロンドンタイムス社説

「公使館区域の救出は日本の力によるものと全世界は感謝している。列国が外交団の虐殺とか国旗侮辱をまぬがれえたのは、ひとえに日本のおかげである。日本は欧米列強の伴侶たるにふさわしい国である」

義和団の乱において総指揮を取ったイギリス公使クロード・マクドナルドは、共に戦った柴と配下の日本兵の勇敢さと礼儀正しさに大いに心を動かされ深く信頼するようになり、1901年の夏の賜暇休暇中に英国首相ソールズベリー侯爵と何度も会見し、7月15日には日本公使館に林董を訪ねて日英同盟の構想を述べ、以後の交渉全てに立ち会い日英同盟締結の強力な推進者となった。

柴五郎中佐は、「賊軍」会津の出身でありながら、陸軍大将にまでなった「不屈の軍人」である。戊辰戦争(1868年)によって、柴の祖母、母、兄嫁、姉と7歳の妹は自刃。幼い柴中佐は、敵の目を逃れて自宅の焼け跡から遺骨を拾い集めた、という壮絶な過去を持つ。それでも明治政府に仕え、国のために尽力し、第二次世界大戦後まで生きた、信念の人である。

4.日清戦争後の日本とロシアとの導火線

(1) 日本の世論の高まり

ページ目次 [ 開く ]

先に示したとおり、日本にとっては苦労して得た遼東半島の領有権を、列強の明らかに理不尽な干渉により、清国に戻さざるを得なかった。

そして、このときの日本はすでにロシアを見据えていた。というより、日清戦争前から、列強の中でもロシアが極東に目をつけていたことは明白であり日本政府はそれを認識していた。

そのロシアによる干渉で、明治政府ならずとも国民レベルで、ロシアに対する反感は募っていった。しかし、ロシアがいかに強大かということは、ある意味誇張もあるが日本全土が理解していた。「恐露病」という言葉まで出るほど、日本はロシアを脅威と感じていた。

だからこそ、「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」という言葉が合い言葉となった。「今はつらくともかならず報いるために頑張ろう」というこの言葉は、日清戦争後の10年間の国のスローガンであったのである。

(2) シベリア鉄道とロシアの恐怖

ページ目次 [ 開く ]

一方のロシアのスピードもめまぐるしいものがあった。ヨーロッパの他の列強から遅れて始まったロシアの産業革命のために、急速にその生産能力があがり、その結果、ロシアの支配を万全とすべく「シベリア鉄道」が急ピッチで整備されていくのである。

これには、欧米列強もかなり警戒し、警告を発している。しかしロシアは国策として大陸を横断する鉄道の建設を進め、自国の経済的・軍事的展開を迅速に行えるように進めていった。

その東の終着であるウラジオストックは遼東半島の目と鼻の先である。どこが狙いで進めていたかは、誰の目にも明らかであった。もはや極東は、大きな戦争の火種となっていたのである。

(3) 衝突する遼東半島(りょうとうはんとう)

ページ目次 [ 開く ]

そして地政学的に、それらの衝突場所となるのが、「遼東半島」であり「満州」であった。これらの地は大陸と極東が接する重要地であり、ここの地域を制することは、大きくその一帯の権益を握ることになるのである。

ロシアがそこに目をつけたことは当然だが、後のアメリカやイギリスも満州などに大きく触手を伸ばそうとしていた。だからこそ、それに触れた日本に対して警戒と恨みを高めたのである。

遼東半島のあたりの地域は、世界の大きな紛争を引き起こす地域となっていったのである。

5.日清戦争の過程とその後の動きを見て

ページ目次 [ 開く ]

以上、6回に渡り日清戦争を見てきた。最終回の今回を見てもらえば分かるように、日清戦争は次の「日露戦争」の導火線となっている。そして、その日清戦争を引き起こしたのは、清国と朝鮮との外交をことごとく裏切られたことと、朝鮮半島の政情不安であった。

そしてもっと言えば、列強によるアジア支配の触手がそうさせたのであった。

日清戦争は、教科書やマスコミではあまり深く語られない。しかし、ここは大東亜戦争への流れの中でも重要である。原因まで見ていくと、いかに日本が理性的に対応し、それでもせざるを得なかった戦争であることがわかる。そしてそれは、日露戦争・大東亜戦争などのその後の戦争も同様であったといえる。

日本の先人達は、悩み考えつつ戦争に踏み切らざるを得なかった。その原点が、日清戦争であったといえる。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。