- 2020-2-10

- 特集_日露戦争の背景に迫る!

- コメントを書く

日露戦争の背景【3】直接かかわる2つの列強:大英帝国、ロシアを見る

「日露戦争の背景に迫る!」のシリーズの3回目である。日露戦争時の世界情勢は、このシリーズの【1】でも触れた。ここでは更に、日露戦争に大きくかかわる、大英帝国・ロシアの当時の情勢と日本との関りをまとめた。是非、ご覧を。

➡日露戦争の背景に迫る!【1】当時の世界情勢と日露戦争の意義

➡日露戦争の背景に迫る!【2】日本の政治情勢

➡日露戦争の背景に迫る!【3】 大英帝国・ロシアの状況

➡日露戦争の背景に迫る!【4】東アジア情勢

➡日露戦争の背景に迫る!【5】国の存続をかけた「悲壮の決定」と日本の総力戦

➡日露戦争の背景に迫る!【6】「勝利?」日本勝利の真実

➡日露戦争の背景に迫る!【7】戦争後の世界と日本

ページ目次

1.世界の2大巨頭 大英帝国と帝政ロシアと日本

日露戦争の起こった当時、西欧列強はまさにむき出しの「帝国主義」という名の「植民地支配」に没頭していた。「世界5大国」といういい方はいろいろな時代でなされるが、当時の「5大国」は次であった。

・ ロシア

・ フランス

・ ドイツ(プロイセン)

・ オーストリア

この中で皇帝がいないのはフランスだけだった。フランスはフランス革命を経たのちの混乱期の中にいて、「帝政」と「共和制」とを繰り返していた。

そして日本は「皇帝」ではないが国家元首たる「天皇陛下」を頂点にした国として新興勢力とみられていた。

このいわゆる「5大国」の筆頭は、まぎれもなく大英帝国(イギリス)であった。当時の国力から言えば、「5大国」の他の4ヶ国が束になってもかなわない程の軍事力と経済力を持っていた。まさに世界の覇権国家だったのである。

そして、その対抗馬として言えるのがナンバー2のロシアであった。ロシアはまだ産業革命を経たばかりではあったが、やはりヨーロッパから見て東の大国であり、帝政ロシアはニコライ2世のもとで、果敢に領土拡張をもくろんでいた。

2.大英帝国の動きと日英同盟

(1) 大英帝国の世界支配

ページ目次 [ 開く ]

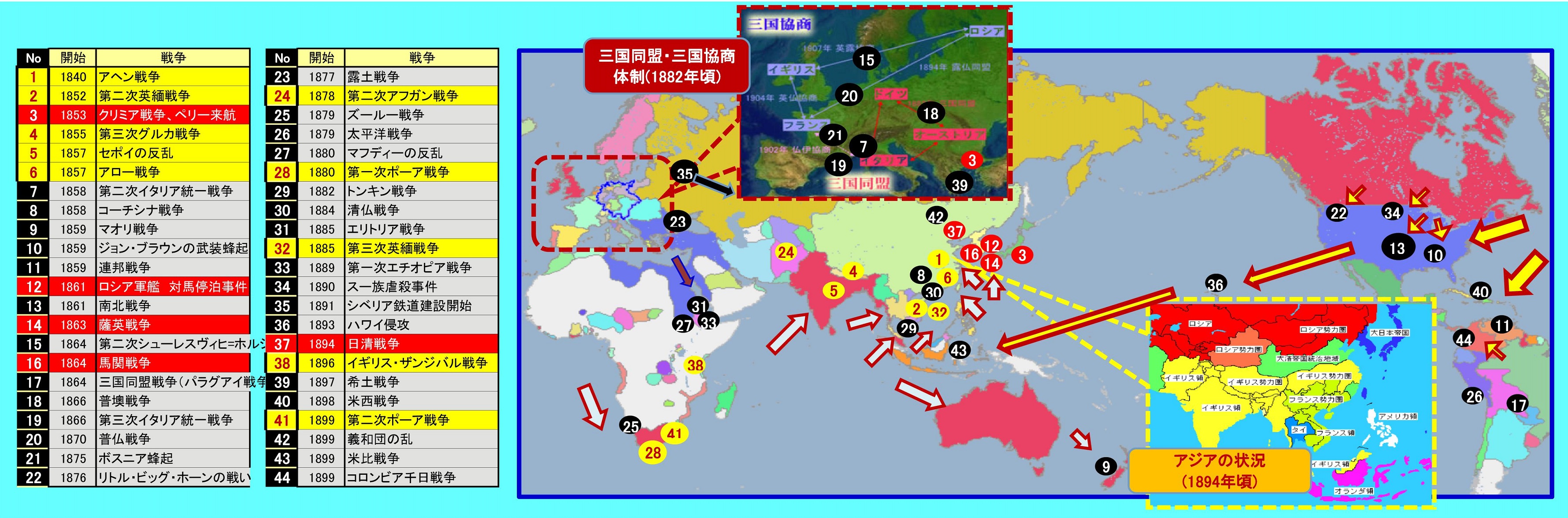

19世紀後半頃(1840年~1900年)の、戦争・紛争を時系列で追った年表と地図を見てほしい。

番号の若いものから古い。黄色の番号がイギリスに関わる戦争である。また、地図上ですでに赤いところは、イギリス植民地支配を表す。産業革命を経て、カナダ・オーストリアを植民地化し、アジア地域はインドを中心にし、他国の追随を許さない圧倒的な世界帝国であった。

17世紀後半にはアメリカ大陸に入り、オーストラリアには19世紀前半に展開している。アジアではインドが非常に重要な拠点として、1600年に東インド会社を設立している。

この頃のイギリスのアジア戦略で重要なのは、やはり、清への「アヘン戦争(1840年~1842年)」であろう。これを足掛かりに、清への侵略を進める。清は、この頃大きな版図を持っていたと思われていたが、その実効支配はほとんど及んでいなかった。そのため、イギリスのみならず他のヨーロッパ列強も、どんどん進出が始まってくるのである。19世紀前半でのイギリスのアジア侵略等についての詳細は、「➡江戸時代から見た世界史④~世界帝国イギリスと清と日本~」 を参考にしてほしい。今回は、19世紀後半について記述する。

(2) ヴィクトリア女王とパーマストン子爵

ページ目次 [ 開く ]

19世紀後半のイギリスは、ヴィクトリア女王の時代(1837年~1901年)とぴたり当てはまる。そのため、このイギリスの全盛期は「ヴィクトリア朝」とも呼ばれ、政治・経済・軍事・文化、あらゆるものが「ヴィクトリア朝の~」と形容されるようである。

ヴィクトリア女王の下、イギリスの首相は何代も変わっているが、最も影響力のあったのは「パーマストン子爵」で、この頃のイギリスを象徴する政治家である。1831年~65年の間、10年間を除き首相あるいは外相として、イギリスの外交を推進した。

パーマストンの言葉として、「国家には永遠の友も同盟国もない。あるのは永遠の国益だけだ」とし、とにかく、イギリスの国益のみを追求し続けた。政治姿勢は、ヨーロッパ列強とは勢力均衡を図りながら、東欧やアジアの専制国家に対しては開国と自由貿易を要求するものであった。まさに最強のイギリスを象徴する政治姿勢で、インド支配やアヘン戦争など、力を背景にした支配は苛烈であった。決してアジアに対してだけではない。当時の新興国とはいえ、アメリカに対し言葉の一括で押さえつけたという外交手腕を持つ。まさに覇権国として象徴的な指導者であった。

(3) 大英帝国のアジア支配の展開(インド・清)

ページ目次 [ 開く ]

イギリスのアジア展開について、さらに詳細に見てみる。まずは、添付の地図を見てほしい。

地図のとおり、順序としては、インド → 清 → 日本 の順序で進んでいる。

大英帝国のアジア展開の明確な起点は、インドである。

1600年から「東インド会社」を設立し、その支配を強めていた。「産業革命」が起こると更にインドの重要性が増し、インドで生産したものをイギリスが加工する形となり、富の移転が急速に進む。結果、インドは深刻な貧困に陥るのみならず、手工業的な綿布製品の生産体制は破壊され、社会そのものに深刻な影響を与えていた。

その結果として「セポイの乱」として言われるインドの大反乱(1858年)がおきる。なお今では「セポイの乱」ではなく「インド大反乱」と言われる。これに対しイギリスは圧倒的な武力により制圧し、完全に旧ムガル帝国はここで滅び、イギリスが完全に直接統治を行う「インド帝国」が成立する。国王は、ヴィクトリア女王である。

清への侵略の方式も基本的には貿易からである。悪名高いアヘンの売りつけから始まり、それを取り締まった清に対して、賠償を突き付けそれを足掛かりに武力で迫るという、いつもの悪辣の手段であった。

誰が見ても大英帝国(イギリス)の横暴としか映らないし、それが実態であった。そして、清は地図上での版図は広いが、歴史的にみてもその統治が徹底したことはなく、全く当事者能力に欠けていた。それを見たイギリス以外の列強も、こぞってその利権を取りに来たのである。清の統治地域も大きく乱れ、清という政府そのものは北京周辺以外はあってなしのごときであった、といっていい。

(4) スエズ運河の買収とアフガン戦争

ページ目次 [ 開く ]

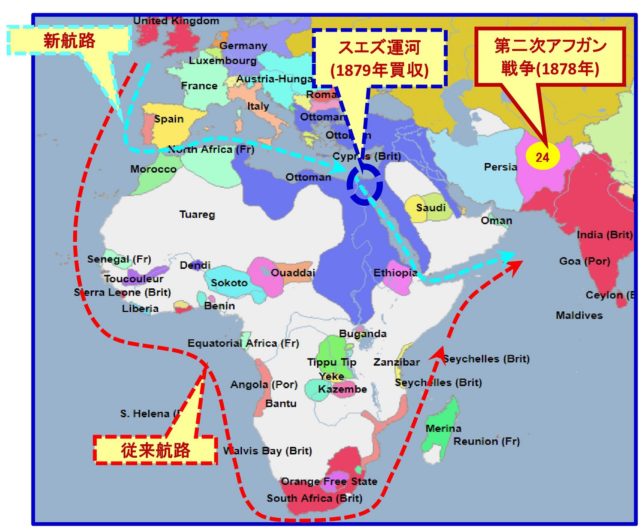

このようにして、大英帝国(イギリス)は、着々とその世界戦略を広げていく。この頃、もう一つ大英帝国の優位を決定づけるものを手に入れる。1875年の「スエズ運河」の買収である。地図を見てほしい。

地図の通り、エジプトに建設中であった運河「スエズ運河」の開通は、ヨーロッパ諸国にとって、アジアに対する航路が劇的に短縮する大変革であった。その短縮による、石炭の量、乗組員の食料、その他考えただけでも、その影響は計り知れない。そのスエズ運河を、イギリスがエジプトから買収したのである。それを実行したのは、ユダヤ系のベンジャミン・ディズレーリ首相であった。ディズレーリは代表的なユダヤ資本家であるロスチャイルド家と関係があり、それをフルに利用したうえでの買収劇だった。

また、地図にある「第二次アフガン戦争」は、イギリスがアフガニスタンを保護国化した戦争である。これは、ロシアの南下を抑えるためが大きく、イギリスの世界覇権は、他の列強とのせめぎあいでもあった。当然、ここでもスエズ運河の買収は、大きな意味を持っていた。

(5) 19世紀後半のイギリス植民地支配と日英同盟

ページ目次 [ 開く ]

駆け足で、19世紀後半の大英帝国(イギリス)を見てきた。イギリスは最強のほしいままに各地を植民地化している。まさに「帝国主義」と言われる行動で、議会があっても帝国主義という物の動きは基本的に変わらない。

しかしその中でも、国際法というものは形作られており、国として機能すればそれなりの対応となっている。そこで、日本のとった対応は、他のアジアとは当初から異なっており、それは列強にとっては認識を改めることとなっただろう。

そしてイギリスと日本は、1894年の日清戦争を経たのちの1902年に結ばれる、「日英同盟」に至る。「栄光ある孤立(Splendit Isolation)」としてどこの国とも同盟を結ばないという「孤立」を貫いていたイギリスをして、アジアの日本と同盟に至ることになったのは、日本という国を認めたのみならず、その世界戦略の仲間として利用すべきと判断できるほどの大国であったことを認識したことを象徴している。

しかし、単なる「大国」という理由だけで、同盟は成立しない。明確な意図がある。それが「ロシア」である。海洋国家イギリスにとって、5大国の中の対抗馬「ロシア」に対する抑え込みは、非常に重要であった。そしてロシアの極東進出におびえ切っていた日本にとっても、それは当然、渡りに船でありお互いの利害は一致していた。

また、大英帝国はこの頃アフリカでの「ボーア戦争」に忙殺されており、なんとか日本にロシア帝国の拡張を押させる役割を期待したのである。それが「日英同盟」の背景にあった。

3.陸の大国 帝政ロシアの動き

(1) 南への渇望とクリミア戦争

ページ目次 [ 開く ]

ロシアの19世紀後半における極東の進出については、まずクリミア戦争を理解しないとその内容がつかめない。

クリミア戦争は、ロシアがオスマン帝国の弱体化に乗じて、その宿願たる南下政策を進めようとしたことに端を発する。いわゆる「露土戦争」の一環ともとらえられるが、これに対しオスマントルコはなすすべもなかった。しかし、イギリスを中心にロシアの南下を徹底的に封じるため、イギリス・フランスが参戦し、ロシアの完全な敗北で終わった。

もはや産業革命を経た他のヨーロッパ列強に対し、ロシアはなすすべもなく、結果、自国の改革の必要性を痛感することとなる。なお、この戦争中にロシア皇帝「ニコライ1世」が死去したため、「アレクサンドル2世」の時代となる。ロシアは新しい皇帝の下、農奴国家から近代国家へと急速に変化を遂げていく。

また、クリミア戦争は産業革命を経た後の初の大規模戦争であった。兵器は発達しており、その犠牲者は何十万にも及び、戦争は悲惨を極めた。

こうしてロシアにとっては大きな敗北となったクリミア戦争後、ロシアは農業国からの脱皮を図る。それに伴い、産業革命を経て鉄道能力も大きく向上していった。その結果の一つが「シベリア鉄道」である。

(2) シベリア鉄道の脅威

ページ目次 [ 開く ]

こうしてロシアにとっては大きな敗北となったクリミア戦争後、ロシアは農業国からの脱皮を図る。それにともない、産業革命を経て鉄道能力も大きく向上していった。その結果が「シベリア鉄道」である。

地政学的には「シベリア鉄道」はアジア地域の情勢を大きく変えるものだった。1891年に開始され、1905年に完成している。これはロシア国内の鉄道と言えどその目的は明らかで、ロシアの物流を一気に進め、軍事戦略上非常に重要なものとなる。東アジアの侵略において、実際に日露戦争では文字通り人の移動・物流の要となり、ロシアの東アジア展開に大きく寄与するものだった。

この頃、ロシアの皇帝は「アレクサンドロス3世」から「ニコライ2世」の治世に移っている。クリミア戦争に敗北したのちのロシアは、極東への関心を強くした。凍らない港である「不凍港」をなんとしても得たいロシアであったが、それがヨーロッパ列強に阻まれたのちは、シベリア鉄道の建設も伴い、極東に大きな関心が行ったのである。極東にはヨーロッパの列強はいない。あるのは、ほとんど割譲が進んでいる「瀕死の大国 清」がいるのみで、日本などはほとんど数にも入っていなかった。従って、こちらから海に出ることは容易と考えていたのである。

4.日本と2大巨頭との関り

ページ目次 [ 開く ]

とはいっても、日本はヨーロッパからもアメリカからも遠い、という地政学的「利益」があった。しかし、それが世界の戦いに引き込まれ、きっかけとなることが東アジアで起こった。それが「日清戦争」である。次回は「日清戦争」とアジア情勢について見ていきたい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。