- 2020-3-2

- 特集_日露戦争の背景に迫る!

- コメントを書く

日露戦争の背景【7】戦争後のポーツマス条約とその後の日本と世界

「日露戦争の背景に迫る!」シリーズの最後となる。日露戦争後の日本と世界の動きを大きくまとめた。日露戦争は日本やロシアにとって大きな転機となったが、それだけではない。極東アジアはもちろん、世界的にも大きな影響を与えている。まとめてみたので、是非ご覧を。

➡日露戦争の背景に迫る!【1】当時の世界情勢と日露戦争の意義

➡日露戦争の背景に迫る!【2】日本の政治情勢

➡日露戦争の背景に迫る!【3】 大英帝国・ロシアの状況

➡日露戦争の背景に迫る!【4】東アジア情勢

➡日露戦争の背景に迫る!【5】国の存続をかけた「悲壮の決定」と日本の総力戦

➡日露戦争の背景に迫る!【6】「勝利?」日本勝利の真実

➡日露戦争の背景に迫る!【7】戦争後の世界と日本

ページ目次

1.日露戦争後のポーツマス条約

(1) ポーツマス条約の締結

ページ目次 [ 開く ]

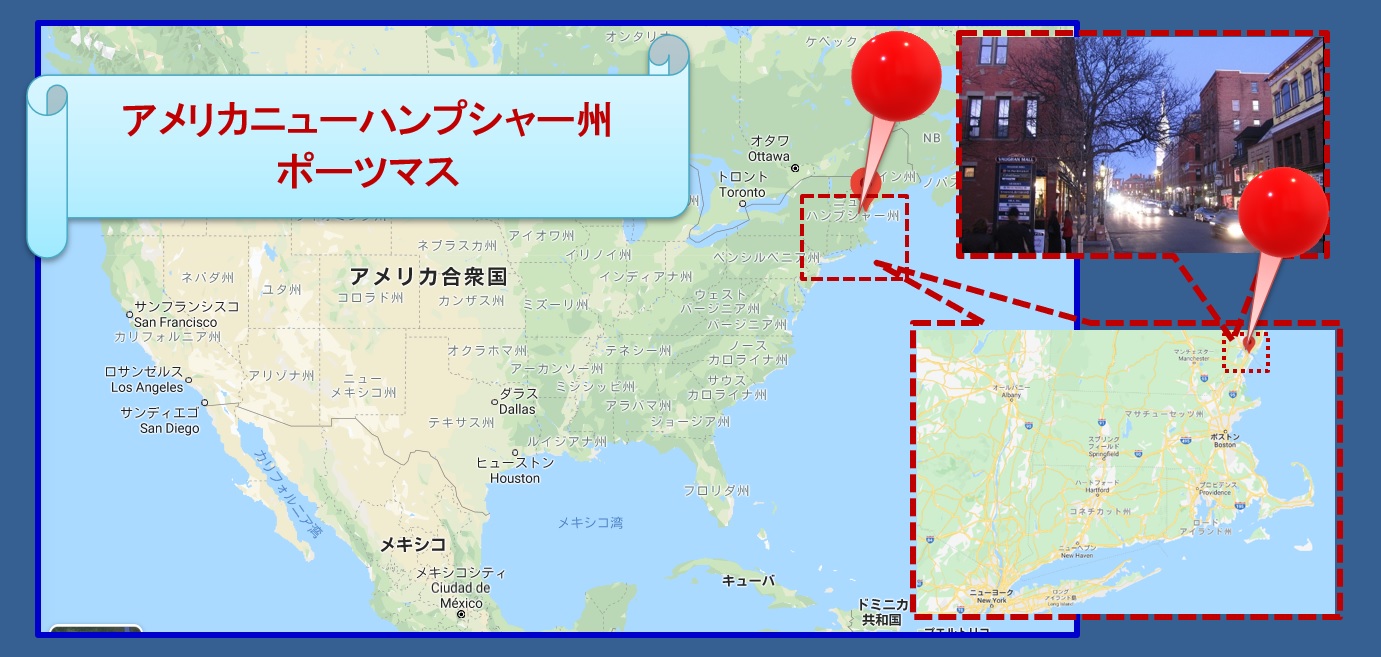

ポーツマス条約、というとロシアのどこかで結ばれたかの印象がある人も多いと思うが、アメリカのニューハンプシャーの都市のポーツマスで結ばれた。ポーツマスはUK(イギリス)の「ハンプシャー」にもあるが、そこではなく、アメリカの「ニューハンプシャー州」のポーツマス、である。

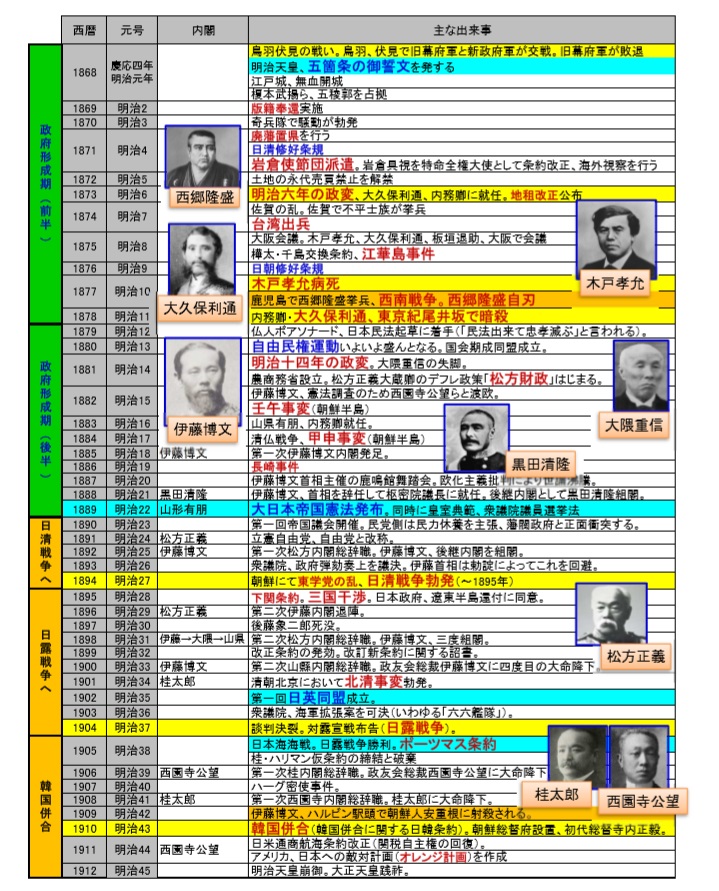

世界中を驚かせた日露戦争の勝利の後に、日本はロシアとの間で「ポーツマス条約(明治38年:1905)」を結んだ。内容は以下の通り。

① 日本の朝鮮半島における優越権

② 日露両国は満州から撤退

③ 樺太の北緯50度以南の領土を日本へ譲渡

④ 東清鉄道の旅順―長春の支線(南満州鉄道)と炭鉱の租借権の譲渡

⑤ 関東州(遼東半島南部)の租借権の譲渡

⑥ ロシア沿岸の漁業権を日本人に与える

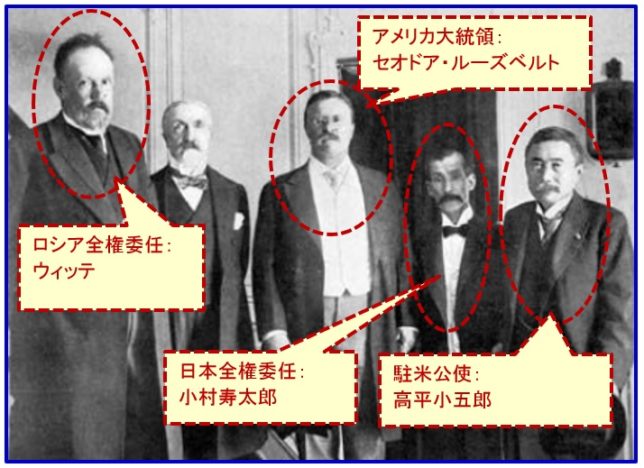

外交的には、日本の勝利と言える交渉結果だった。交渉をした小村寿太郎とロシア側のセルゲイ・Y・ウィッテは激しく衝突し、かなりタフな交渉であったが、アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトの仲介により、なんとかまとまった。

しかし、日本の世論はこれに対して大反対だった。小村寿太郎は散々に批判されたのである。

あれだけの戦死者を生んだにも関わらず、賠償金を取れなかったことに対しての怒りであった。当時、一般の日本人やマスコミには、日本がもう戦争できる状態でなかったことが知らされていなかった。そんなことを外に出せば、たちまちロシア側が強行に出ることは目に見えていた。日露戦争は日本にとっては国をあげての「総力戦」であったが、大国ロシアは「局地戦の一部で負けたに過ぎない」という、圧倒的な国力の差があったのである。

それでも、世界で初めて有色人種が白人国家に勝ったことは、世界的大ニュースであり、これ以降特にアジア諸国は大きく勇気づけられ、行動を始めるのである。歴史的大転換となる勝利であった、という歴史的価値は、揺るぎのないものであった。

(2) 実質的には外交勝利にもかかわらず高まる国民の不満

ページ目次 [ 開く ]

世界史的にも「衝撃」ともいえる日露戦争の日本勝利を経て結ばれた「ポーツマス条約」は、日本にとって、極東アジアからロシアの脅威を拭いさり、列強に日本の強さと存在感を見せつけた、非常に意義深いものだった。実際に極東における日本の「実質的な支配権」は大きく広がった結果だった。

にもかかわらず、日本の世論は全権大使となった小村寿太郎と政府に対して非常に厳しいものだった。国内でデモや抗議行動が活発になった。その最も大きいものが、明治38年(1905)9月5日の「日比谷焼打事件」だった。死者15名、負傷者500名以上となり、政府は戒厳令までしいて、何とかこれを抑えた。

国内がここまで反発したのは、特に「賠償金がもらえなかった」ということと、それをマスコミが徹底的にあおったことだった。確かにポーツマス条約においてロシアからの賠償は一切ない。ロシア側の事情も考慮せねばならず、ロシアにとっては「負け」ではなく「アメリカの仲裁が入ったからやめる」というスタンスであった。また、そうでなければ今度はロシアの国内が抑えられなかった。

しかし日本の世論はそれを許さなかった。それまでロシアや列強の脅威のせいで我慢を余儀なくされた日本国民にとって、そのはけ口を求めていた、と言ってってもいいのかも知れない。

2.日露戦争後のロシアの動きと世界

(1) ロシアの動き

ページ目次 [ 開く ]

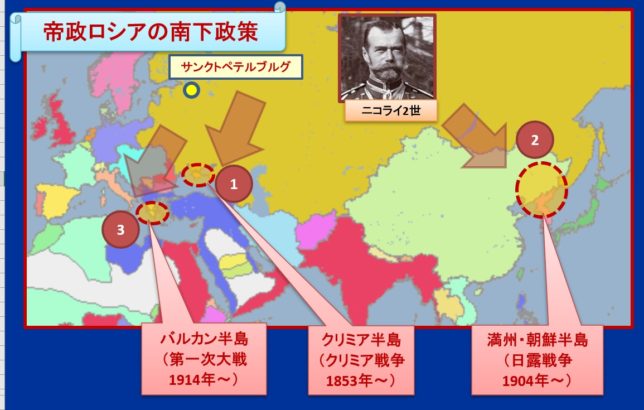

ロシアは、日露戦争に敗れる前に、ヨーロッパ方面で南下政策を進めて、ヨーロッパと衝突している。クリミア半島における「クリミア戦争(1953年)」である。ロシアはこれに完敗し、その後南下政策を極東に移した。

ところが、日露戦争によりこれを日本が防いだ形となった。これは、地政学上も大きな影響をもたらしている。ロシアはこれにより、いったんは極東への進出をあきらめざるを得なかった。そしてその矛先はヨーロッパの火薬庫と言われる「バルカン半島」へと向かう。そしてそれは、日露戦争のちょうど10年後に勃発する「第一次世界大戦」への導火線となった。

日露戦争での日本勝利が世界に与えた影響は大きく、そしてそれは、特にヨーロッパ列強による悲惨な大規模殺戮となる「第一次世界大戦」の一つの重要なファクターとなったと言える。

(2) セルゲイ・ウィッテと「帝政ロシア」の苦境

ページ目次 [ 開く ]

ポーツマス条約において日本はかなり苦しい立場であったが、一方のロシアの国内は日本より深刻だった。日露戦争中に起こっている「血の日曜日事件」に象徴されるように、当時のロシア帝国の「ロマノフ朝」に対する反発は、もはや抑えられるものではなくなってきた。

もともと日露戦争自体は、ロシア国民に取れば「帝政ロシア」が勝手に始めた戦争、といった認識だった。それが、小国日本に負けたのは、ロシア国民の「ロマノフ朝」に対する不満が高まるきっかけになった。もちろん明石元二郎などの工作もあったことが大きいが、ロシア国民のロマノフ朝に対する抗議として顕在化した「血の日曜日事件」は、日本軍が旅順を簡略した直後の明治38年(1905)の1月22日に勃発していることが象徴している。まさに日露戦争に呼応するかのような運動だった。

そしてその年の秋に、日本海海戦を経て、ポーツマス条約が結ばれている。先に記述した通り、日本はとてもではないが戦争を継続することは不可能であった。しかし一方で、ロシア側も先の「血の日曜日事件」が象徴するように、ロマノフ朝に対する不満が高まっていて、戦争で連敗続きの状態は帝政ロシアにとって危険水域にあった。

ロシアの全権委任のセルゲイ・ウィッテは、ロシア帝政下での改革派であった。高まる民衆の不満を最小限に抑えるようにポーツマス条約を9月に結ぶと、すぐに帝政ロシアの改革を行っている。「10月宣言」あるいは「10月詔書」と言われるニコライ二世による宣言がなされたのは、ポーツマス条約がむすばれた9月のすぐ後だった。

その内容は、

『人身の不可侵、思想・言論・集会・結社の自由を認め、国民の選挙で議員を選ぶ国会(ドゥーマ)を開設し立法権を与える』、

というもので、初代首相についたのがセルゲイ・ウィッテだったのである。

しかし、ロシア帝政はこの後長くはもたない。第一次世界大戦後に起こる「ロシア革命」により、ニコライ二世は家族ともに虐殺されることとなる。300年続いた帝政ロシア(ロマノフ朝)は、日露戦争のおよそ10年後の1917年(大正6年)に終焉を迎えるのである。

なお、その時のニコライ二世に対する虐殺の残酷ぶりは筆舌に尽くしがたい。本人のみならず、妻・娘・息子たちもひどい殺され方をしている。そしてレーニン率いる「ソビエト」はそれをひた隠しに隠した。「ロマノフ家の処刑」と調べれば出てくるので、興味のある人は「ロシア革命の実態」の一部を是非見てほしい。

3.日露戦争後の日本とアメリカの関係

(1) 日本の位置づけの変化 ~朝鮮併合と不平等条約の撤廃~

ページ目次 [ 開く ]

日露戦争が終わったのが明治38年(1905)である。その5年後の明治43年(1910)に「朝鮮併合」があり、朝鮮半島は日本の版図となった。

こでは朝鮮併合について詳しく述べることはないが、日本は相当な議論があって朝鮮併合となった。反対論も根強かったが、一番の引き金はこともあろうに伊藤博文公が暗殺されたことだった。

こうして朝鮮併合を進めた日本だが、明らかに「列強」としての力をつけ始めた、という世界の認識であった。朝鮮併合の明治43年の翌年の明治44年(1911)に不平等条約の最後の条約の改正が行われ、ここで、ようやく当初の目的を達することが出来たのである。

幕末の開国時に列強にいいようにやられた「不平等条約」の撤廃は、結んだ直後から日本は必死に働きかけていた。岩倉使節団・大日本帝国憲法の制定・富国強兵など、日本の政府は必死でこの「不平等条約の撤廃」を進めた。しかし、そんなことを簡単に列強が相手にするわけはなく、なかなか厳しい道だった。そんな中での「日露戦争の日本の勝利」とその延長にある「朝鮮併合」は、列強を大きく動かすこととなった。

かくて、日本は有色人種の国で唯一、列強に肩を並べる国、として認識された。この過程を見ればわかる通り、強国になり戦争に勝たないと「不平等条約」は改正されなかった。「列強を認めさせる力」が必要だったのである。

そして結果的にではあるが、この頃すでに、後に第二次世界大戦に至る大きな火種となる物を抱えていた。「満州」である。

(2) 満州鉄道を巡る情勢

満州鉄道は、日露戦争により日本にその権利が約束され「南満州鉄道」として運用していた。

とはいえ、単なる鉄道会社の経営にとどまらず、満州地域の開発も当然入ってくるため、相当な困難が予想される地域だった。初代の満鉄(南満州鉄道)の初代総裁は後藤新平(ごとうしんぺい)である。少し触れたい。

後藤新平はそもそも生物学者であるが、医者としてよりも官僚としての能力を伸ばしていく。留学も繰り返し、相当な有能な人であった。そんな中、当時台湾統治のトップであった台湾総督の児玉源太郎(こだまげんたろう)の指名を受けて、その副官として台湾の発展に大きく寄与する。日清戦争後である。この二人の主導で、時には強引な手法をとりながらも阿片を撲滅し、有為な人材の招聘に努め、大いに台湾を発展させた。

日露戦争時には、児玉源太郎が陸軍大将として軍に入ると、後藤新平は台湾からも応援しようと、できる限りの資金を出すよう腐心している。

そしてその後、日露戦争後に恩師である児玉源太郎から「南満州鉄道の総裁をやってほしい」と頼まれる。しかし、軍事経験も無い後藤新平はそのような危険地域でそんな大任はできないと断り続けるが、その途中、まさかの児玉の死を聞く(日露戦争終了の翌年)。ショックを受けた後藤新平は、児玉大将のためにと、引き受けることとして、初代満鉄総裁として辣腕を振るうことになるのである。

児玉源太郎は日露戦争により取得した満州に対する思い入れが強かった。だからこそ、最も信頼できる部下を満州鉄道の総裁に推した。これから来る満州をめぐる難しい国際政治の駆け引きに児玉源太郎がいたのなら、大きく日本の歴史は変わっていたと思わざるを得ない。

(3) アメリカとの関係の変化 ~桂・タフト協定と桂・ハリマン協定~

アメリカは日露戦争において単なる仲裁役であったわけではない。直接的には戦争に関与していないが、むしろ、非常に重要なキーマンとして存在していた。

当時の桂太郎首相とアメリカとが結んだ、後々にも非常に重要な協定が2つある。一つは「桂・タフト協定」でもう一つは幻に終わった「桂・ハリマン協定」である。

「桂・タフト協定」とは、ポーツマス条約が結ばれる前に取り決められたものである。明治38年(1915)の7月に、桂首相と特使のウィリアム・タフト陸軍長官とで結んだものである。内容は

日本はアメリカのフィリピン支配を認め、アメリカは日本が朝鮮で優越的な支配権を持つことを相互に認めた。

というものであった。アメリカのアジア戦略上、フィリピンを一つの拠点として重視し、アジアへの進行を着々と詰めようとしていた証拠である。日露戦争に勝利した日本とは協定を結んでおいた方がいいと考えた。

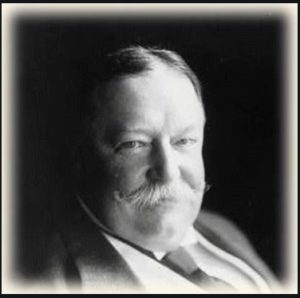

なお、この「ウィリアム・タフト」はポーツマス条約の仲介をしたセルドア・ルーズベルト大統領の次の第27代アメリカ大統領になる人である。

そして満州も前々からアジアに拠点を作りたがっていたアメリカは、重要視していた。日露戦争後にアメリカは、満鉄の共同経営を持ちかけてきたのである。当時の「桂太郎」内閣は悩んだが、アメリカと友好関係を結んでおくのは得策と、アメリカの鉄道起業家の「エドワード・ハリマン」と満鉄の共同経営協定を結ぶ「桂-ハリマン協定」をほぼ内定までしていた。これには、伊藤博文や井上馨の明治元勲も同意しており、結ばれるかと思われた。なお、エドワード・ハリマンは日露戦争時に日本の外債発行に大いに助けとなった「ジェイコブ・シフ」との盟友であった。

しかし、ポーツマス条約を苦労して結んだ小村寿太郎が猛反対したのである。これにより突然破棄となった結果、アメリカは大激怒となる。そしてそれは、もともと脅威に感じていた日本に対する敵意となっていく。

現代の歴史家によっては、ここでアメリカと結んでおけば、大東亜戦争もなくうまく満州を維持できたのではないか、という人もいる。大きな歴史の分岐点であった。確かに、当時の明治の元勲たちもこぞって賛成だったところを見ると、その可能性はあったかも知れないが、真相は難しい。

当時の大統領は「セオドア・ルーズベルト」であり、日露戦争の仲介をしてくれたその人である。彼は、新渡戸稲造の「武士道」を好んで読み、日本に対する理解の深い人であった。しかし、一方で日本に対する警戒と戦略を明確に持っており、この後「オレンジ計画」という形で、日本への戦略作成を進めている。オレンジ計画は日本との戦争の遂行方法であり、かなり克明に計画され沖縄戦までもがかかれている。如何にアメリカがその後の日本との戦争も含め用意周到すすめていたがわかる。そして、その初期段階が、この満鉄の運営あたりから始まっていたことは、歴史の事実として知るべき事である。これが世界政治である。

4.日露戦争から起こる「2つの導火線」と日本~満州とバルカン半島~

(1) 満州を巡るせめぎ合い

ページ目次 [ 開く ]

満州は、ポーツマス条約に基づくのなら、本来は日本は撤退しないといけない。「日露双方の撤退」がうたわれていた。しかし、日本は満州からの撤退を遅々として行わず、居座っていた。

もともと、ロシアの南下政策に基づく満州進出に危機感を感じたのが、大英帝国(イギリス)やアメリカである。それが日本がとってかわっただけの状況になることは、快くは思っていなかった。それが、大きな意味での日本への不信、あるいは対日本戦略の上での大きな要素となっていった。

そしてそれは、日本近代史にとって大きな「火種」ともなり、最終的には第二次世界大戦への導線の大きな要素となってしまうのである。

(2) 第一次世界大戦を誘発した「バルカン半島」

ページ目次 [ 開く ]

第一次世界大戦はバルカン半島において始まる。有名なサラエボでのオーストリア皇太子の襲撃事件に端を発する。日露戦争とは少し時間が異なるが、バルカン半島の位置づけを理解しないと、近代は正確に見えてこない。それほどに、バルカン半島は重要である。

バルカン半島はいろいろな民族と宗教が入り乱れ、小国が乱立している。そこに大国が入ることで大戦争に発展したのが「第一次世界大戦」である。また、むしろ大国は積極的に小国の争いを煽った、あるいは利用したともいえる。

ロシアもバルカン半島に大きな影響力を持つ大国の一つであった。その大国ロシアが極東をあきらめざるを得ない状態にしたのが、日露戦争での日本勝利である。もちろんそれがすべてではないが、結果として「日露戦争の日本勝利」により帝政ロシアは極東への進出をあきらめ、その方向性が再びヨーロッパに向かう。

日露戦争の衝撃は、間接的にでもヨーロッパに大きく影響を与えたのである。

(3) 世界での存在感を大きくしていく「大日本帝国」

ページ目次 [ 開く ]

日露戦争を経て、その後の「朝鮮併合」や「満州支配」は、良くも悪くも列強中心の国際政治に、とてつもない波紋を投げつけた。日本という国はこののち、完全に「大国」の一つとして組み込まれていく。

② 日露戦争(明治37年:1904)

③ 第一次世界大戦(大正3年:1914)

と、10年おきに行われた戦争により、日本の世界への存在感(プレゼンス)は確実に大きくなっていった。第一次世界大戦はあまり歴史の教育上はあまり語られないが、日本も大きく関与している。

この3つの戦争によって、日本は、帝国主義が全盛の世界の中で、そのプレーヤー一つとなった。結果的にそれがよかったのか、悪かったのか、それはわからない。しかし、この3つの戦争、とりわけ②の日露戦争によって世界は日本を認識し、また日本は自らの国力(軍事力)に大きな「自信」を持っていくことになるのである。

5.日露戦争の背景を見て

ページ目次 [ 開く ]

「日露戦争の背景に迫る!」としてまとめたシリーズも今回が最後となった。このシリーズでは、日露戦争そのものよりも当時の世界情勢や日露戦争の舞台裏にクローズアップしてまとめた。

こうしてみれば見るほど、日露戦争の重要性を思い知らされる。それは日本にとってのみならず、世界にとっても非常に大きな起点となる戦争であったと言える。

ともすれば日露戦争は「戦闘」のみがクローズアップされがちである。しかし、当時の内閣や国際情勢、財政状態を見ないと、本質はつかめない。そして、その本質をつかまないと、日本の「第二次世界大戦」までの近代史はなかなか理解できないと思う。

そのためにも、今回まとめてみたシリーズを通して、改めて、先人たちのご苦労と国際政治の残忍さや狡猾さが見えてきた。そしてそれは、今を生きる我々にも同じ話のようにも思う。近代を知る上で、そして現代を知る上で、日露戦争の理解を是非深めていきたい。

なお、日露戦争そのものについては、別のシリーズにてまとめていきたい。乞うご期待。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。