- 2018-1-3

- 金言・格言

- 2 comments

論語の教えに学ぶ『知る』とは?「本当の理解」とは何か

論語が示唆することは多くあり、精神的な物だけではなく、日々の暮らしに役に立つ「実学」としてもよい言葉を与えてくれる。その中で今回は「知る」ということについて、論語の中での議論を見てみたい。

1. 論語が語る「知る」とは?

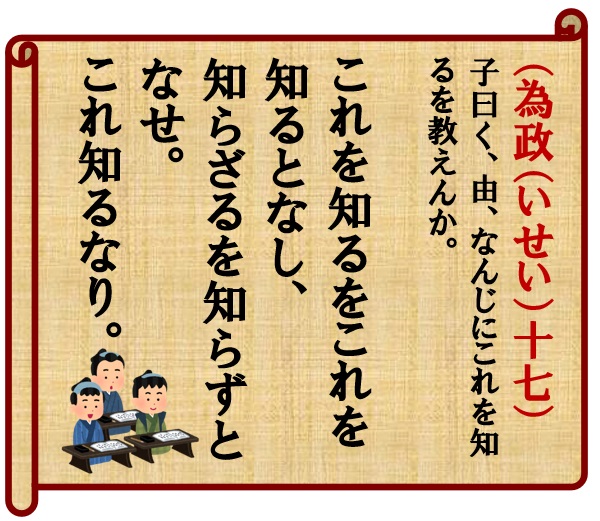

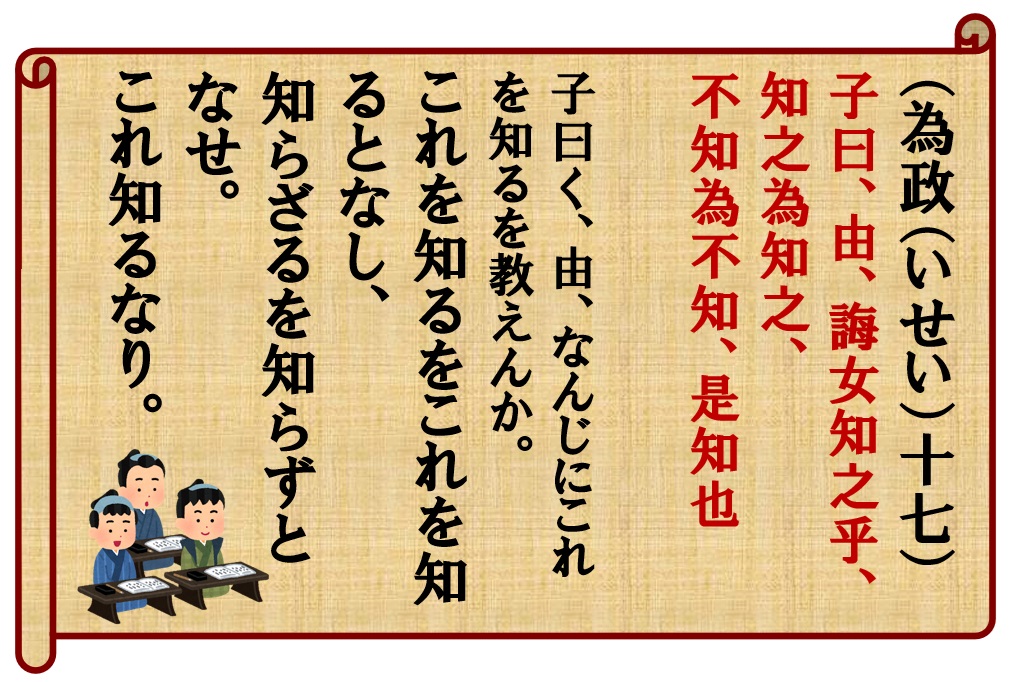

以下が、「読み下し文」と「訳文(例)」である。

(読み下し文)

子曰く、由、なんじにこれを知るを教えんか。

これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らずとなせ。

これ知るなり。

(訳文例)

『わかる』ということはどういうことか、教えよう。自分には何がわかっているか、また何がわかっていないか、この区別がつくこと、それが『わかる』ということなのだ

論語の特徴として、読み方は十人十色で自由であっていい、と理解している。

その上で私の理解は、

『「知る」すなわち「わかる」ということは、「わかっていること」と「わかっていないこと」をわけることである』

という言葉である。当たり前なように見えて、非常に重要な示唆を示していると思う。

2.仕事における論語の「知る」の実践

ページ目次 [ 開く ]

仕事上などでいろいろ説明を聞いているときに、わかったふりをして、あるいはわかったつもりで、うなずくようなことがある。そんな時に自分を戒めるために、この言葉を振り返る。わかったふりではいけない場面の場合によく思うようにしているのだが、ここで重要なのは「これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らずとなせ。」という、「わかったこと」と「わかっていないこと」を仕訳することである。

この仕訳が重要と思う。話全体が理解できないことは、実は少ない。その中で、どこまでを理解し、どこまでが理解できなかったか、それを自己分析することで理解はぐっと進むし、質問するときに非常に明確に論点を絞って行える。この「仕訳」をするうえで、「知るを知るとなし、知らざるを知らずとなせ」はいつも意識させてくれる言葉である。

もちろん「知らず」としたものについて、理解するアプローチをしないといけないことは言うまでもない。ただし、ここで重要なのは、「知らず」としたもののうち知らなければならないものは何か、という仕訳に思う。触れたその場で、全部が全部理解しなくてはならない、と考える必要はない。

会計士として監査法人に入った時に言われた話で、印象的なものがある。

「知っている」もしくは「わかっている」と言うことはよくあるし、それを他の人から聞く場面も多いだろう。その時に、この言葉を思う場面がある。

会計士として未熟なうちは、わからないことをわかったふりをして話をしがちである。(前段)

それを超えるとわからないことが少なくなり、自分から説明できる。(中段)

そしてその上は、わかっていることを知らなかったかのように話をする。(後段)

前段・中段・後段すべて、「これを知るをこれを知るとなし、知らざるを知らずとなせ」を実践したうえですべきことではあるが、前段はできていない場合であろう。

ただし中断・後段は、それが出来た後の対応である。中断は、自分からその説明をすることであるが、後段は更に自分が理解していることを相手に言わせるという、「聞き上手」もしくは「引き出し上手」になる、ということと理解している。そういう意味でも、この論語の言葉は、非常に深いものと感じる。

3.人の話を聞くときに、論語の「知る」を考える

ページ目次 [ 開く ]

もう一点付け加えておきたい。この言葉は、人の話を聞く時にも有効と思う。

人の話を聞くときに、話はしているが実際には「この人はわかっていないな」、と思うことがある。そんな時には、聞いている方が、その話者に対して、「これを知るを知るとなし、知らざるを知らずとなせ」を行い、わからない部分を明確にした上で、そっと「この部分について詳しい人は誰ですか?」と聞くことであろう。わかっていない人からいくら聞いても時間の無駄であったり、誤解のまま話が進んでしまう。

ただ、本人が「わかっていないことをわかっていない」場合も多いので、失礼のないようにしたい・・・。

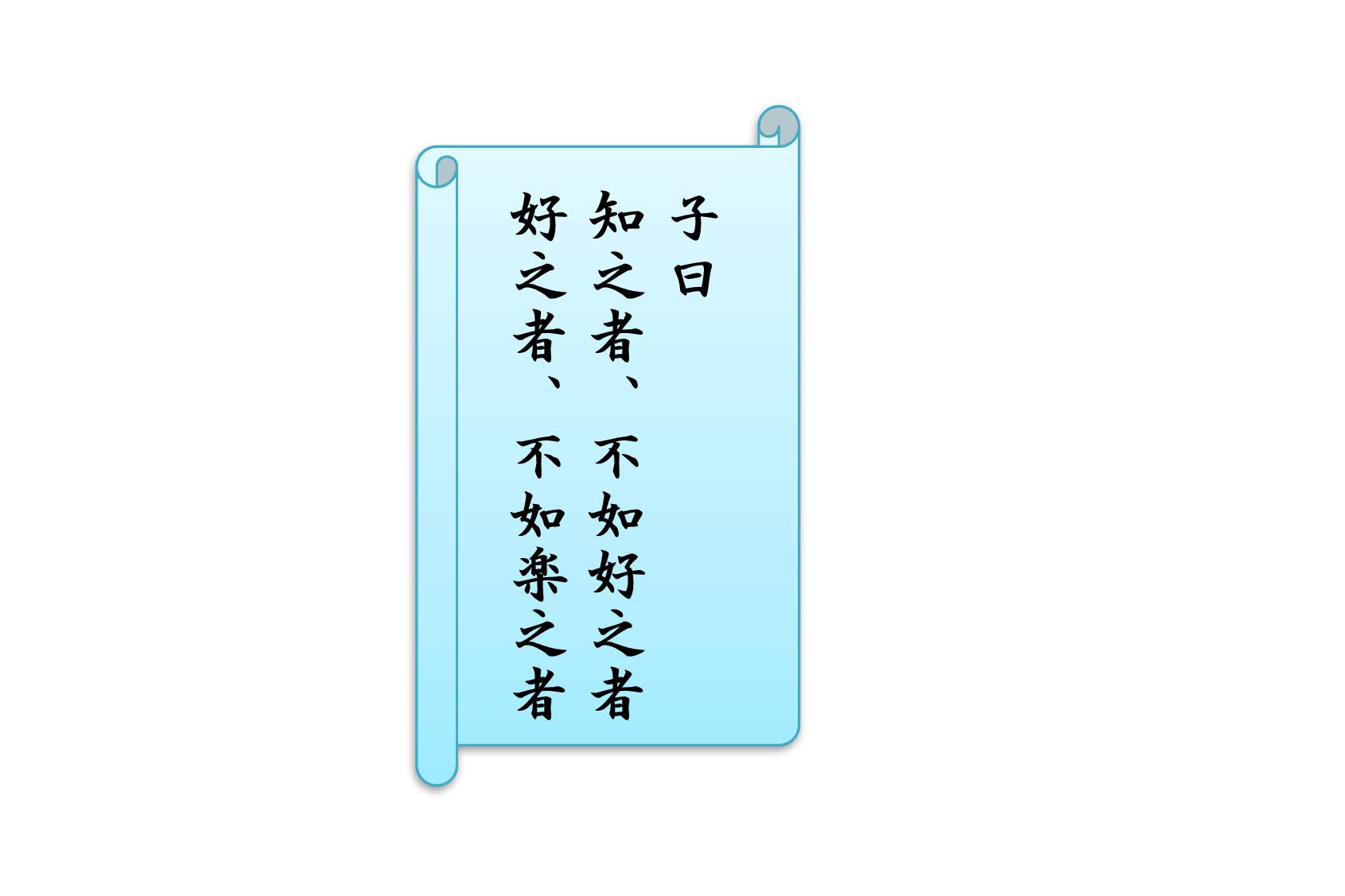

4.時代を越えて考える「知る」の意味

ページ目次 [ 開く ]

先人の古き言葉も大事にしながら、現在を生きる材料にしていきたい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

興味あることに関しては自分が分からないことはどんどん聞くけど、英会話とか別の言語での会話になると、分からないことはついつい流してしまいがち。

同じ日本語でも会話の相手の対応によっても、聞きやすい人、聞きにくい人がいるから、それもケースバイケースで流しちゃうかも。

ということはつまり、分からないことを分かっているで良いのかしら。

歳を重ねても、知らないことを知ったかぶりはしたくないなぁ。

進歩がなくなってしまうから。

そもそも知ろうとしないことには、この話はないけどね。

ま、すべてを知ろうとしなくても、知りたいこと・知らなければいけないことについてだけ、この言葉があてはまるかと。